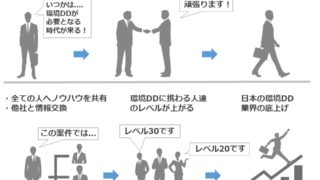

こんなことを書いてます

改正土壌汚染対策法の特定有害物質に関する変更点の概要を環境DDの観点で調べてみた結果

環境省は平成30年4月1日に改正土壌汚染対策法の第1段階施行を実施しました。そして、平成31年4月1日に改正土壌汚染対策法の第2段階施行を実施します。

土壌汚染対策法に準拠した土壌汚染問題に関する土地の評価は、日本国内における環境デューデリジェンスのベースとなる評価方法の1つと言えます。

したがって、その土壌汚染対策法が環境省により改正させるのであれば、その概要を企業の環境DD担当者や環境デューデリジェンスを実施する環境コンサルタント会社は理解しておく必要があります。

少なくとも改正の概要は把握しておかなければなりません。

私もその1人なので、この記事では平成31年の改正土壌汚染対策法の概要を少し勉強してみたいと思います。

私が把握している改正内容は数多くあるので、私がわかりやすいところから順番に勉強してみようと思います。

今回は特定有害物質に関連する土壌汚染対策法の改正です。

ちなみに環境省による改正土壌汚染対策法の詳細な周知は、以下のサイトを参照下さい。

私は特に以下の通知を読み込んでみました。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(平成31年3月1日付け環水大土発第1903015号 環境省水・大気環境局長通知)

特定有害物質の1,2-ジクロロエチレンに関する改正

改正前の土壌汚染対策法における第一種特定有害物質のシス‐1,2‐ジクロロエチレンが1,2‐ジクロロエチレンに改正されます。

ただ、名称が変わるだけではありません。

シス‐1,2‐ジクロロエチレン(シス体)にトランス‐1,2‐ジクロロエチレン(トランス体)を合わせることで1,2‐ジクロロエチレンとなります。

「合わせること」という表現を用いていますが、シス体とトランス体の和とご理解下さい。

シス‐1,2‐ジクロロエチレンとトランス‐1,2‐ジクロロエチレンの和が1,2‐ジクロロエチレンとなるので、基準値も新たに設定されています。

土壌汚染対策法における第一種特定有害物質なので以下の基準値が考えられます。

・土壌ガス調査の関する濃度

・土壌溶出量基準

・第二溶出量基準

・地下水基準

さて、土壌ガス調査に関する濃度や各々の基準について整理してみました。

・土壌ガス調査の関する濃度:0.1 volppm以下であること

シス体とトランス体の測定結果が個別に得られることから、土壌ガス調査における定量下限値は、シス体、トランス体それぞれで0.1volppm とすることが適当。

・土壌溶出量基準:0.04 mg/L以下であること (シス体とトランス体の和として)

・第二溶出量基準:0.4 mg/L以下であること (シス体とトランス体の和として)

・地下水基準:0.04 mg/L以下であること (シス体とトランス体の和として)

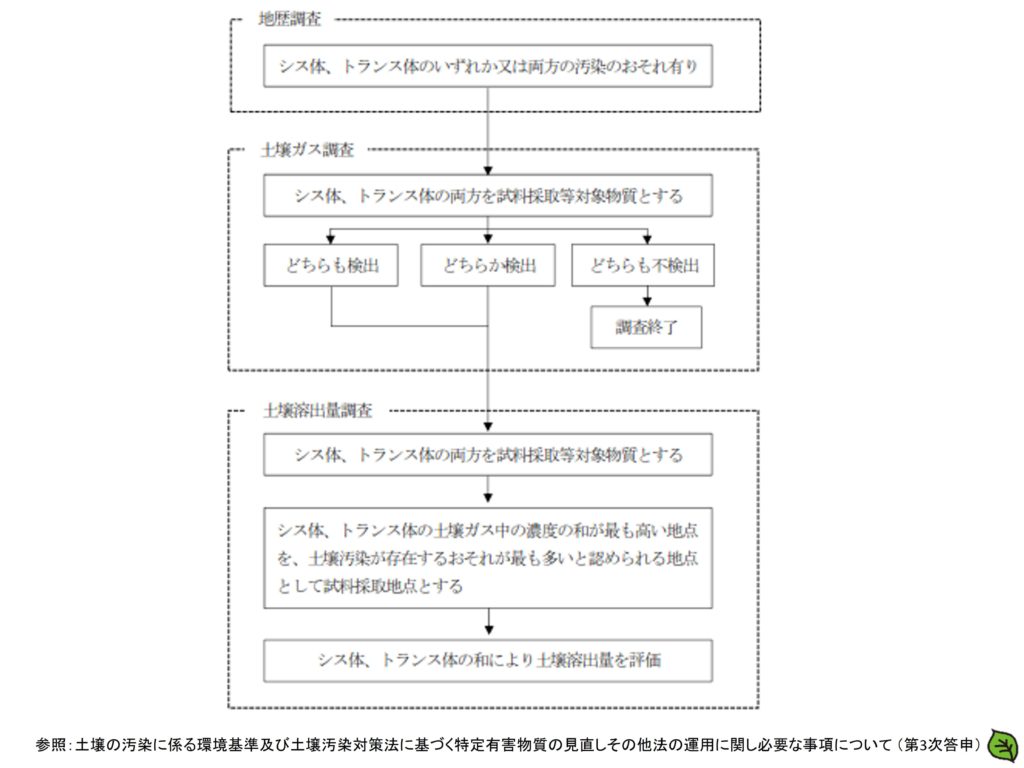

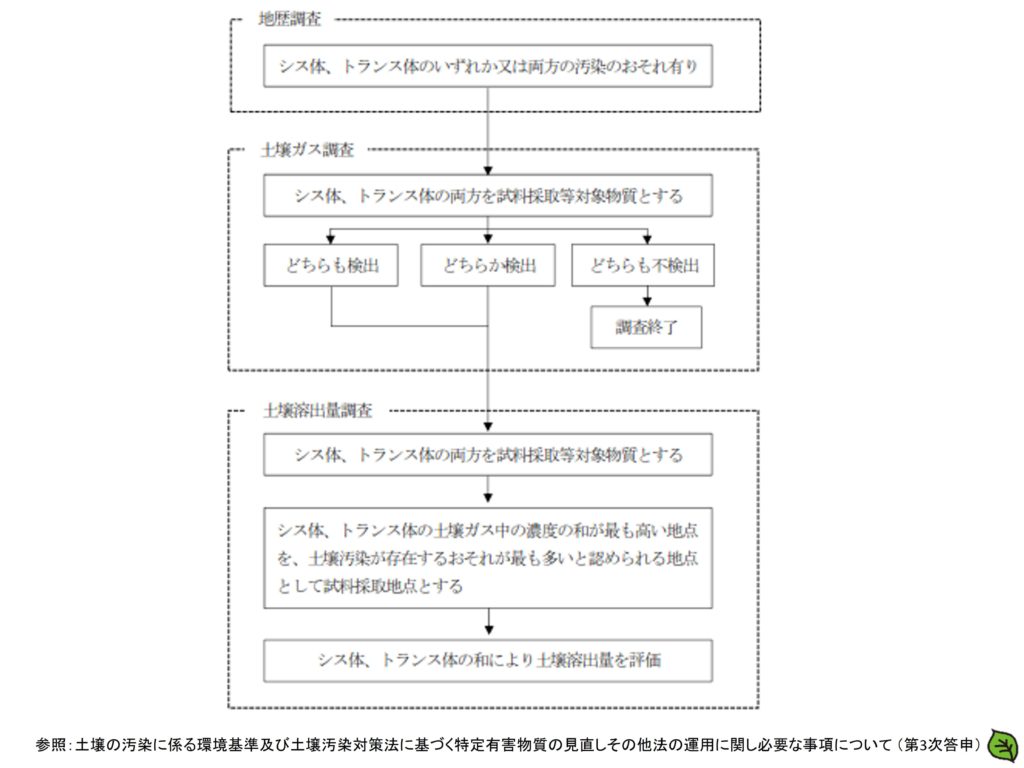

基準値との比較がシス体とトランス体の和となると、シス体とトランス体の数値が著しく異なる場合はどう評価するのだろうか?と考えていると、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について (第3次答申)には以下の記載がありました。

1,2-ジクロロエチレンの測定結果の数値の取り扱い方法は以下のとおりとし、シス体とトランス体の測定を行う際のそれぞれの定量下限値は土壌溶出量基準の1/10 を目安する。

・シス体とトランス体が両方とも定量下限値以上の場合は、シス体とトランス体の測定値の和を 1,2-ジクロロエチレンの測定値とし、報告値は有効数字を2桁として、3桁目以降を切り捨てて表示する。

・シス体、トランス体のいずれか一方が定量下限値未満で、いずれか一方が定量下限値以上の場合は、定量下限値以上の方の測定値を 1,2-ジクロロエチレンの測定値とし、報告値は有効数字を2 桁として、3 桁目以降を切り捨てて表示する。

・シス体とトランス体が両方とも定量下限値未満の場合は、「定量下限値未満」と表示することとする。

つまり、シス体とトランス体が両方とも定量下限値以上の場合は、シス体とトランス体の測定値の和が1,2-ジクロロエチレンの測定値となり、シス体とトランス体が両方とも定量下限値未満の場合は、1,2-ジクロロエチレンの測定値は定量下限値未満となります。

シス体、トランス体のいずれか一方が定量下限値未満で、いずれか一方が定量下限値以上の場合は、定量下限値以上の方の測定値を 1,2-ジクロロエチレンの測定値となるということです。

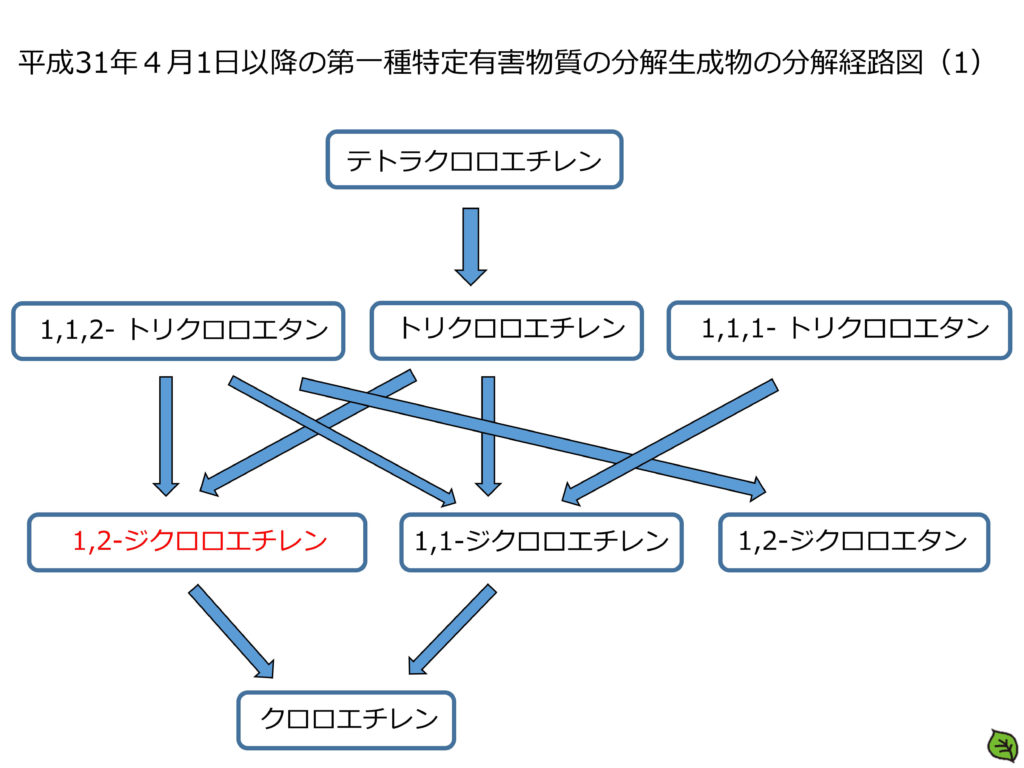

環境省の土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について (第3次答申)では以下の図が掲載されていました。

非常に理解しやすかったので、引用させて頂きました。

色々と調べてみると、シス‐1,2‐ジクロロエチレンに加えてトランス‐1,2‐ジクロロエチレンが土壌汚染対策法の評価に含まれたという印象ですね。

環境コンサルタント会社の業務に人手間増えたという印象でしょうか。

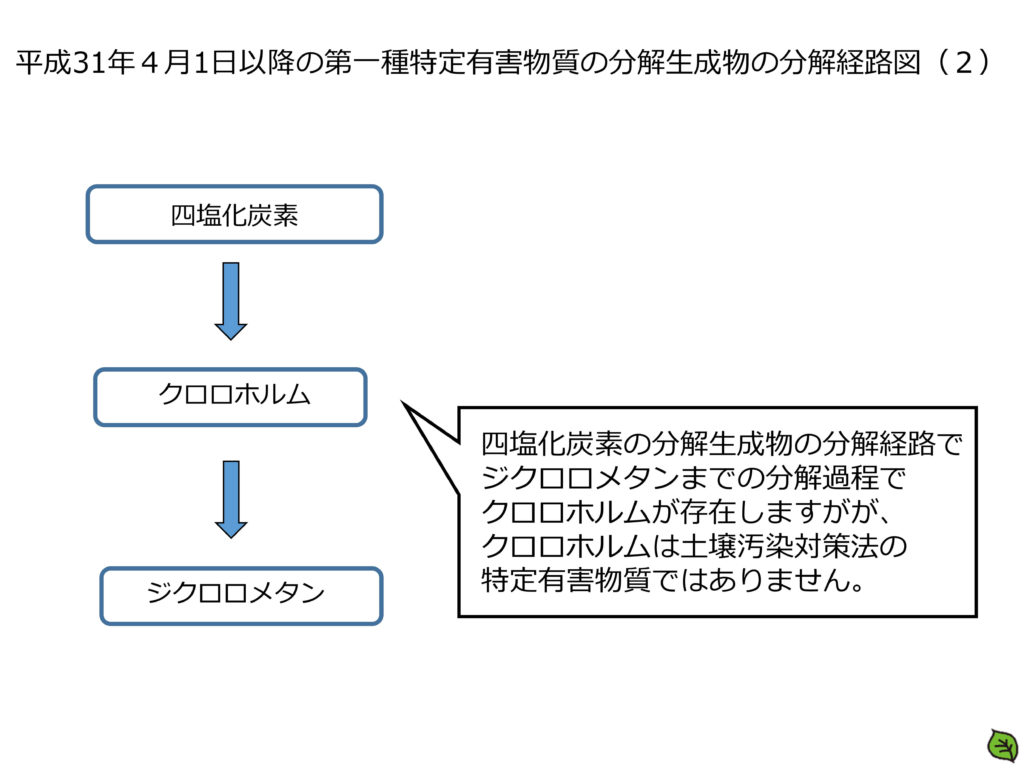

特定有害物質の四塩化炭素の分解生成物に関する改正

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」を読んでみると以下の記載がありました。

四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンを追加したので、四塩化炭素の使用等履歴等の情報を把握した場合は、ジクロロメタンも試料採取等の対象となることに留意されたい。

なお、四塩化炭素からジクロロメタンへ分解する過程ではクロロホルムが生成するが、クロロホルムは法の特定有害物質ではないため、試料採取等の対象とする必要はない。

つまり、新たな分解生成物として、四塩化炭素からジクロロメタンへの分解経路が土壌汚染対策法に加わったことになります。

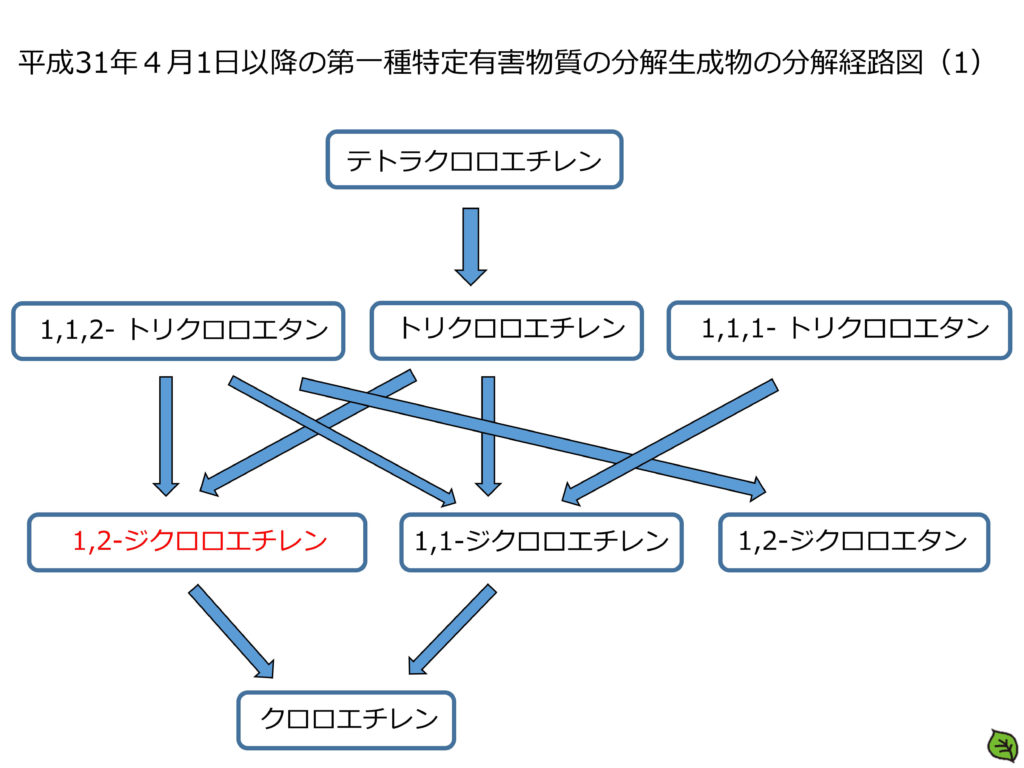

一般的に知られている土壌汚染対策法における分解生成物の分解経路は以下のとおりです。

平成31年3月31日までの分解生成物の分解経路ですね。

今回の土壌汚染対策法の改正で平成31年4月1日以降の分解生成物の分解経路は以下のようになるということです。

第一種特定有害物質の試料採取等対象物質に関する分解生成物の取扱いに関する改正

この話は、土壌汚染対策法に関するセミナーでちょっと小耳に挟んだので、その内容を調べてみました。

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」では、以下のように記載されていました。

調査実施者は、地歴調査において、26 種の特定有害物質のうち試料採取等の対象とすべきものを選定する。

具体的には、土壌汚染状況調査の対象地における過去の土壌の汚染の状況に関する調査の結果、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等、使用等及び貯蔵等の履歴等を踏まえ、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった特定有害物質や、当該履歴から埋設等、使用等又は貯蔵等をしていたことが判明した特定有害物質及びその分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類(以下「分解生成物」という。)等を、土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがあると認められる特定有害物質の種類とし、試料採取等の対象とすべきものとして選定する。

ここの上の文章は、改正される前の土壌汚染対策法と内容が同じなので、違和感がありません。

しかし、記載されていた次の文章は改正後の大きな変更点です。

この試料採取等の対象となる物質については、土壌ガス調査において土壌ガスが検出された試料採取等対象物質のほか、当該試料採取等対象物質が調査対象地において使用等の取扱いが行われたもの等(使用等特定有害物質)である場合であって、規則別表第1の上欄に掲げる物質(分解生成物の親物質)であるときにあっては、同表の下欄に掲げる物質(分解生成物)を含むものとし、当該試料採取等対象物質が使用等特定有害物質の分解生成物として土壌ガス調査において試料採取等されたものである場合にあっては、当該使用等特定有害物質及びその分解生成物を含むものとした。

法律の説明文章は、何回読んでも頭に入ってきません(笑)。

本当に難しいので、箇条書きにしてもらいたいです。

この文章を読み解くと以下のように整理できました。

第一種特定有害物質の試料採取等の対象となる物質は….

土壌ガス調査の時

フェーズ1調査(地歴調査)の結果、使用などをしていた物質とその分解生成物

土壌溶出量調査の時

土壌壌ガス調査において土壌ガスが検出された物質とその親物質及び分解生成物

つまり、フェーズ1調査(地歴調査)の結果、テトラクロロエチレンの使用が確認された場合…..

土壌ガス調査における試料採取等の対象となる物質は以下のとおりになります。

・テトラクロロエチレン

・トリクロロエチレン

・1,1-ジクロロエチレン

・1,2-ジクロロエチレン

・クロロエチレン

そして、土壌ガス調査の結果、トリクロロエチレンのみが検出された場合、土壌溶出量調査における試料採取等の対象となる物質は以下のとおりになります。

・テトラクロロエチレン (トリクロロエチレンの親物質)

・トリクロロエチレン (土壌ガス調査で検出)

・1,1-ジクロロエチレン (トリクロロエチレンの分解生成物)

・1,2-ジクロロエチレン (トリクロロエチレンの分解生成物)

・クロロエチレン (トリクロロエチレンの分解生成物)

土壌ガス調査で把握しきれなかった潜在的な土壌汚染の可能性を土壌溶出量調査再チャレンジするというような流れですね。

特定有害物質に関連する土壌汚染対策法の改正の概要のまとめ

今のところ私が把握している改正土壌汚染対策法の内容だと特定有害物質の変更等に関する改正は大きく3つあることになります。

1つ目が改正前の土壌汚染対策法における第一種特定有害物質のシス‐1,2‐ジクロロエチレンが1,2‐ジクロロエチレンに改正されるということ。

2つ目が新たに四塩化炭素からジクロロメタンへの分解経路が土壌汚染対策法に加わるということ。

3つ目が土壌ガス調査から土壌溶出量調査へステップアップする時の第一種特定有害物質の試料採取等の対象となる物質の考え方。

いずれの変更も日本国内で環境デューデリジェンスを土壌汚染対策法に基づいて実施する場合には、把握しておくべき情報です。

1つ目から3つ目の改正点に関しては、理解しておかないと誤った環境DDの調査結果に辿り着いてしまい、M&A取引に影響を与える可能性があります。

土壌汚染対策法を読み解くのは、苦労しますが企業の環境DDの担当者の方も環境コンサルタント会社の方も頑張って読み込んでみて下さい。

最後になりますが、私は法律の専門家ではありません。したがって、法律を誤って解釈している可能性があります。

詳細な情報を把握したいという読者の方には、法律を読んでダブルチェックするか、環境コンサルタント会社で土壌汚染調査技術管理者に質問することを推奨します。

最後まで記事を読んで頂き有難う御座います!!