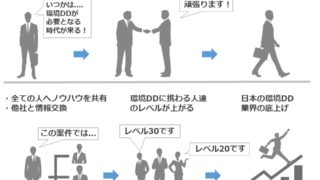

土壌汚染調査の土壌採取ってどうするの? - 環境デューデリジェンスのメモ その2 –

この専門サイトでは、環境デューデリジェンスに関連する複数の記事を書いています。

環境デューデリジェンスに関する基礎知識などの内容がこのサイトの主な代表記事になります。

改めてここまでの基礎知識をチェックしたい読者の方は以下を参照ください。

下記の記事ではカテゴリー毎に一覧で表示されています。各カテゴリーの一番下の記事から読んでいくことをおススメします。

もちろん、読者の方(あなた)の好みの記事から読んで頂いても構いません(笑)。

さて、この記事では「ザ・環境デューデリジェンスに関連する内容」というわけではなく、少し違った角度で環境デューデリジェンスに関連する内容を書いていきます。

環境デューデリジェンスの実務に直接的に関係する内容ではないので肩の力を抜ききってお読み下さい。

環境デューデリジェンスのフェーズ2調査で表層の土壌を採取する方法

環境デューデリジェンスに係る業務をしていると「表層土壌」という単語を耳にすることがあります。

例えばこんな感じです。

企業の環境DD担当者:「フェーズ2調査はどのようなことをするのですか?事前に売り手企業に調査内容を知らせておく必要があります。」

環境コンサルタント会社:「そうですね。工場の操業状況を考慮するとA地点とB地点で表層土壌調査をしましょう。」

ここで言う表層土壌調査とは、地面より浅い深度の土を採取する調査ということになります。

日本では表層土壌=地面から下方向に50cmというのが一般的なようです。

海外では1mぐらいでしょうか。Surface soil samplingという言葉が使用されていたのを見たことがあります。

では、どのように地面から50cmや1mも下の土壌を採取するのかということになります。

実は特殊なツールがあります。

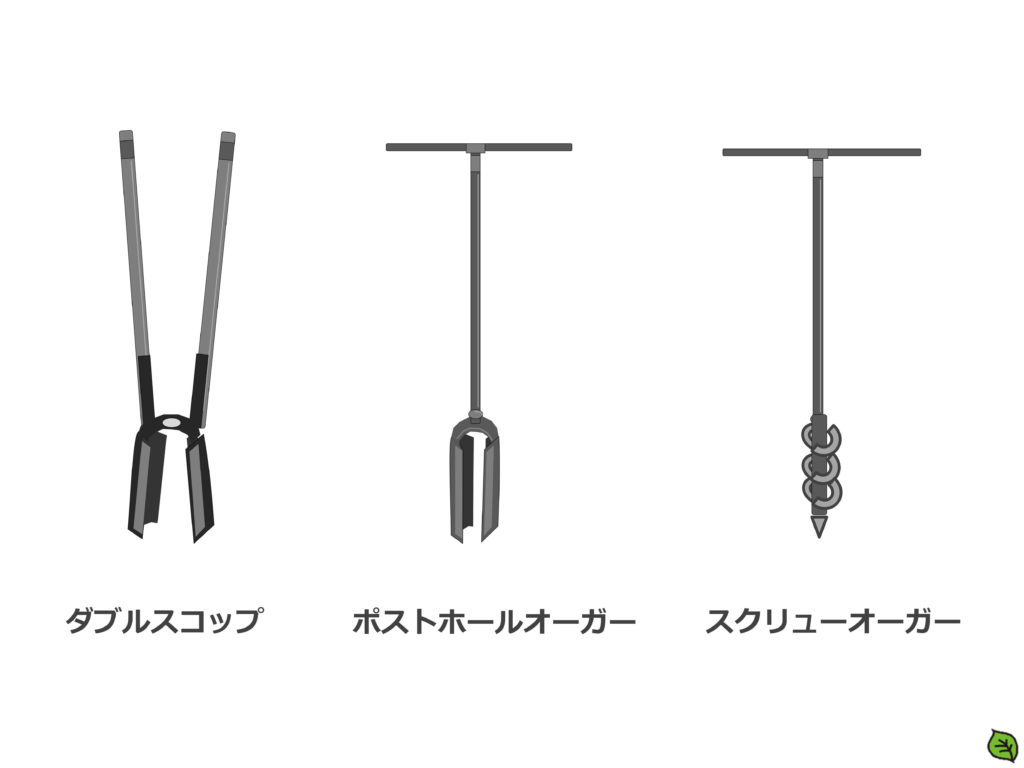

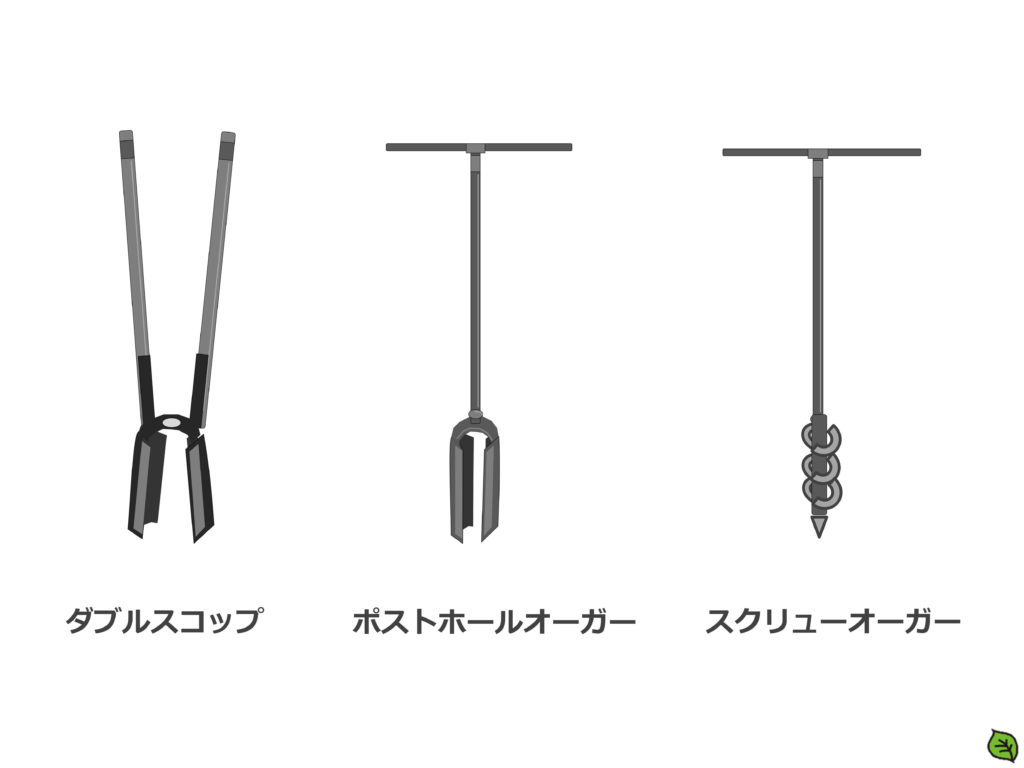

例えば、「ダブルスコップ」というものです。

初めてこのダブルスコップと言う単語を聞いた時、なぜ、2つのスコップを使う必要があるのか?っと思いました。

1つのスコップで土は取れるじゃないかという考え方です。

読者の方はいかがですか?私と同じようなイメージを頭に描かれましたか?

しかし、実はダブルスコップは1つのスコップなんです。

語彙力の無い私が説明すると……枝きりバサミの先にスコップが付いているのがダブルスコップです。

あと、ハンドオーガーというモノがあります。

調べてみるとハンドオーガーには2種類ありました。国内で主流な「ポストホールオーガー」と海外で主流な「スクリューオーガー」です。

主流と書いていますが、環境コンサルタント会社に話を聞いてみると、調査をする場所の土質(砂なのか粘土なのか等)でポストホールオーガーとスクリューオーガーを使い分けているようです。

ハンドオーガーはT字のプラスドライバーみたいなものです(笑)。

私の語彙力のない説明だと、あなたが困惑すると思ったので、図を作成してみました。

インターネットでダブルスコップやハンドオーガーを検索して、描いてみました。

実際の使い方は、以下の株式会社セロリさんのサイトを参照ください。

ダブルスコップの作業方法に関する動画もあり、とてもわかりやすいです。

ダブルスコップのページです。

ハンドオーガーのページです。

環境デューデリジェンスのフェーズ2調査で深い深度の土壌を採取する方法

さて、次は地面から5m下の土壌を採取する方法について書いていきます。

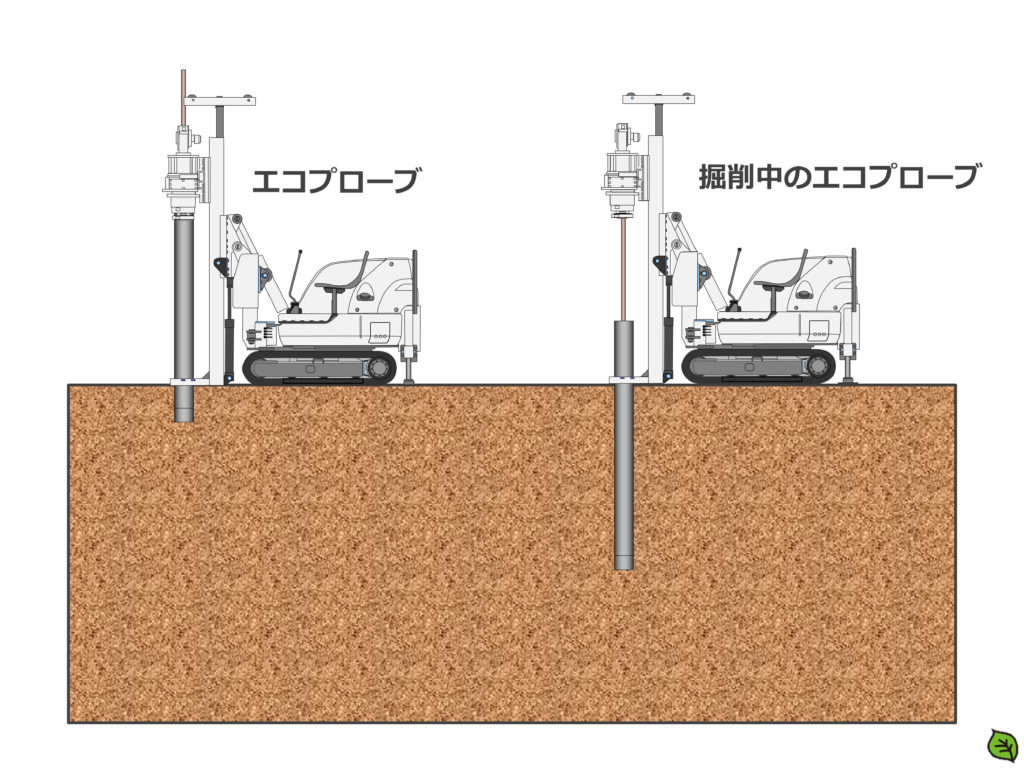

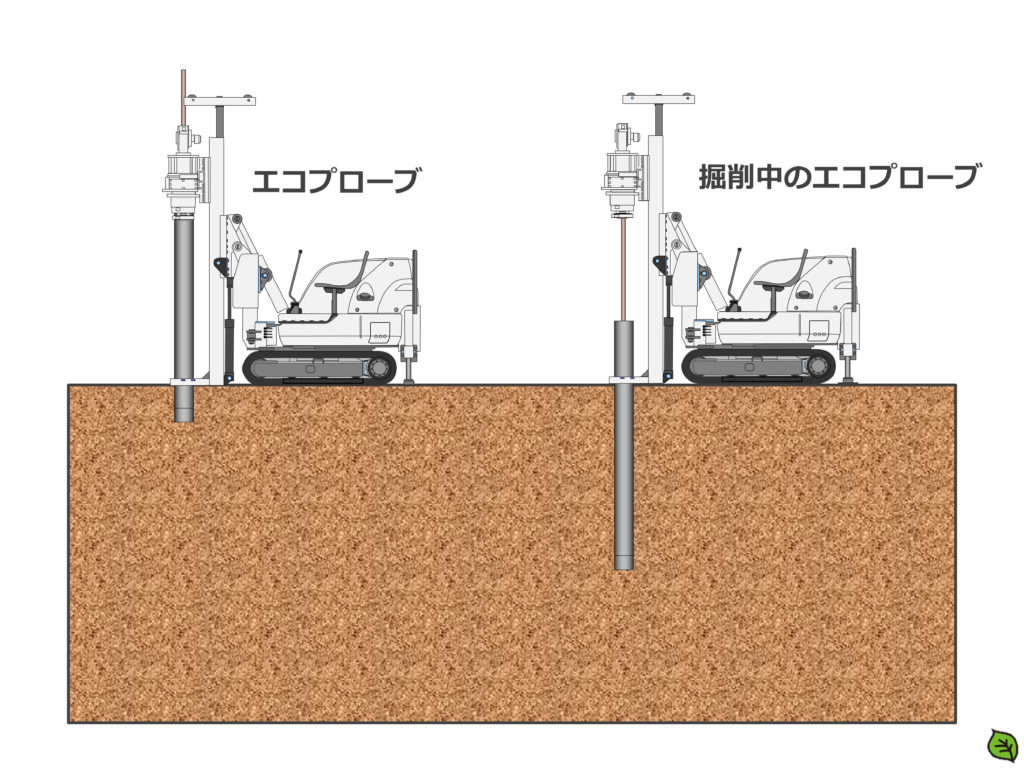

すでに書いている通りですが、特殊なマシンを使うのが一般的です。

国内では「エコプローブ」というマシンです。海外では「ジオプローブ」というマシンです。

どちらも軽自動車ぐらいの大きさで、車のタイヤの変わりに、キャタピラーが付いています。少し軍事マシン的な容姿にも見えますが、攻撃能力はありません(笑)。

もちろんのこと、一般の人が運転・操作できるマシンではありません。

さらに、深い深度から土を採取する為に、多くのツールを使用するので、専門知識を持った人が扱う必要があります。

特殊なマシンだけでは、読者の方がイメージできないと思いますので、図を描いてみました。

このマシンで地面から10mや20m下の土壌を採取することができます。

私はこのマシンの専門家ではないので、実際にどの深度まで掘れるのかは知りませんが、私の経験した環境デューデリジェンスのフェーズ2調査では20m下の土壌を採取したという報告書を読んだことがあります。

また、地面から20mまでに地下水が存在していたので、地下水も採取されていました。

つまり、このエコプローブやジオプローブは環境デューデリジェンスには欠かせないマシンということです。

ここまでの内容はどうでしたか?。

土壌を採取するという作業でも、少し掘り下げてみると表層土壌やエコプローブといった専門的な言葉があるということです。

環境デューデリジェンスを遂行する中で、この言葉や意味をしらなければダメだということではありませんが、知っているとスムーズに環境デューデリジェンスを進めることができます。

最後まで読んで頂き有難う御座いました。