コンクリート床下の土壌採取ってどうするの? - 環境デューデリジェンスのメモ その3 –

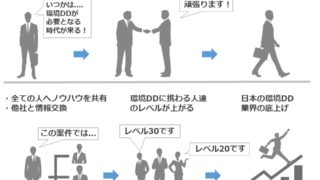

環境デューデリジェンスの専門サイトでは、環境デューデリジェンスに関連する複数の記事を書いています。

環境デューデリジェンス(環境DD)に関する基礎知識などの内容がこのサイトの主な代表記事になります。

もし、読者の方(あなた)が改めてここまでの基礎知識や環境DDの雑学をチェックしたい場合は、以下を参照ください。

下記の記事ではカテゴリー毎に一覧で表示されています。各カテゴリーの一番下の記事から読んでいくことをおススメします。

もちろん、あなたの好みの記事から読んで頂いても構いません(笑)。

さて、この記事では「ザ・環境デューデリジェンスに関連する内容」というわけではなく、環境DDのフェーズ2環境サイトアセスメント調査(国内では、土壌汚染状況調査と呼ばれています)の現場作業のことに関して書いています。

つまり、少し違った角度で環境デューデリジェンスに関連する内容を書いていることになります。

環境デューデリジェンスの全体的なプロセスなどの実務に直接的に関係する内容ではないので肩の力を抜ききってお読み下さい。

環境デューデリジェンスのフェーズ2調査でコンクリートの床を切り抜く方法

環境DDでフェーズ2調査に係ると「コンクリート下の土壌採取」という作業に関して、環境コンサルタント会社から聞くことがあると思います。

例えばこんな感じです。

企業の環境DD担当者:「フェーズ2調査は工場の建物の中でも必要ですか?」

環境コンサルタント会社:「そうですね。化学物質を使用していた箇所で調査をしたいので、第1工場の建物内のコンクリート床下の土壌を採取します。」

工場の建物の中で土壌汚染調査を実施する際は、海外でも国内でもコンクリートを必要な範囲で切り取って、その下の土壌を採取します。

ただ、あなたも安易に想像ができると思いますが、工場の建物内には精密機械等の機器がたくさんあります。

したがって、工場の建物内で土壌汚染調査を実施する際は、かなりの制限が発生します。

ある環境コンサルタント会社から聞いた話では、コンクリートを切り抜く作業の際の粉塵対策として調査をする範囲のみを厚めのシートで囲ったということもあるそうです。

この記事の茶ポールさんとの会話でも話されていましたが、一般的なコンクリート床の厚さは、20cmから30cmです。ただし、私の経験上、1mを超えるコンクリート床もありました。まあ、これは特殊なケースです。

では、どのようにコンクリートを切り抜くかということについて書いていきます。

基本的に土壌汚染調査において、表層土壌などの土を採取するのに必要な大きさの穴は、約20cmです。

この20cm分をのみのコンクリートを切り抜く特殊な機器が存在します。

それが、「電動式コアカッター」です。他に「ハンマードリル」というものもあります。

私は国内・海外の環境デューデリジェンスでフェーズ2調査を経験したことがあるのですが、報告書の写真などを見る限り、海外でも国内でも上記の2つの機器がコンクリートの切り抜きに使用されていました。

あなたは、電動式コアカッターとハンマードリルというものがどんなものかご存知ですか?

私は環境デューデリジェンスのフェーズ2調査を経験するまでは知りませんでした。少しイメージが共有できればと思い、図を作成してみました。

どうですか?あなたにイメージが伝わりましたか?

もし、あなたが今までに土壌汚染調査を経験されていれば、「これ!これ!」となると思います。

実際に作業している状況を現地調査の際に確認したことがあるのですが、たしかに少なからず粉塵対策が必要になる作業です。あと、振動や騒音対策も必要です。

もし、あなたが環境デューデリジェンス業務を始めて経験する企業の環境DD担当者の場合は、環境コンサルタント会社のフェーズ2調査の提案書に「コンクリート掘削」や「コア抜き」といった単語が含まれていた時、粉塵や振動、騒音対策がしっかりと考慮されているか確認することを推奨します。

未然に防止できるリスクはどんなことであれ、対応しておくべきです。

株式会社セロリさんのWebページで参考となるページがあったので、リンクを以下に貼っておきます。参考にしてみてください。

コア抜きのページです。

どうですか。土壌を採取するという作業でも、マニアックな感じで電動式コアカッターやハンマードリルといった専門的な言葉があるということです。

環境デューデリジェンスを遂行する中で、この言葉や意味をしらなければダメだということではありませんが、知っているとスムーズに環境デューデリジェンスを進めることができます。

特に環境コンサルタント会社で環境デューデリジェンス業務をしたいという環境コンサルタントは知っておく必要があります。

もちろん、あなたがフェーズ1調査だけしか興味がないよ!という方かもしれませんが、環境デューデリジェンスには0.5、1、2といったフェーズが存在し、全てのステップでどのようなことを実施するのかということを概要だけでも知っとくと良いです。

ちなみに電動式コアカッターを使用する時、環境コンサルタント会社の作業員は、穴の大きさをφ(ファイ)という単位で表現します。φ200やφ150といった感じです。

φ200は20cm、φ150は15cmです。

私が環境デューデリジェンス業務で経験した中で一番大きな穴の大きさはφ400でした。つまり、40cmです。コンクリートの床に40cmの穴を開けるということです。

どんなフェーズ2調査だったかは、忘れたい案件なので詳細の説明を控えさせて頂きますが、とてもドキドキハラハラしながら、調査の報告を待っていたという事実だけ書いておきます。

なぜか?

コンクリート床の中や直下には電気配線や電話配線が通っていることがあるんです。

もう、あなたならお分かりですよね。絶対に電気配線なんて切っちゃだめなんです。

ちなみに、コンクリートを抜いた後に直下の土壌を採取するという作業は、この下の記事を参照ください。

最後まで読んで頂き有難う御座いました。