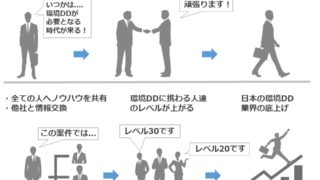

こんなことを書いてます

M&A 海外 環境DDのMaterial Thresholdの設定について

読者の方は、Material Threshold という単語をご存知ですか?

私は環境デューデリジェンスを担当するまでこの単語を知りませんでした。

そもそも、この単語自体が日本語ではなく苦手な英語です。

環境DDを担当する人生の中で、万が一、誰かから聞いたり、新聞で読んだりしていてもスルーだったこと間違いなしです。

ただ、環境デューデリジェンスを通じて知ったことにより、意味を調べることになるわけです。

この日本語訳がまた、英語のセンテンスなどの感覚を養っていない私にはわかりにくいんです。

辞書で調べたところMaterialは有形の、実体の、物質的なという意味でした。

Thresholdは判断・判定の基準値、境界値という意味でした。

つまり、Material Thresholdを直訳すると実体のあるものを判断する基準値ということになります。

有形の?実体の?物質的な?…読者の方は理解できていますか?

私はこの言葉の意味を理解できずに、雰囲気で使用していました(笑)。

環境デューデリジェンスに関連する打ち合わせでも、デューデリジェンスの報告会でも雰囲気でMaterial Thresholdを使用していました(笑)。

ただ、さすがに環境デューデリジェンスに関しては長年の経験があるので、今は一般的にこのMaterial Thresholdが使用されている意味を理解できています。

Material Thresholdは特殊は言葉だと思います。

なので、今回の記事では環境デューデリジェンスに関するMaterial Thresholdについて書いていきます。

環境デューデリジェンスのMaterial Thresholdとは?

環境DDにおけるMaterial Thresholdとは、M&A取引の条件や環境DDの業務仕様を考慮した上で企業の環境DDの担当者と環境コンサルタント会社がプロポーザル作成時に決定しておくべき、環境DDの発見事項/懸念事項に関する報告の目安(又は指標となる数値)です。

Material Thresholdは、基本的に金額で設定されます。

例えば、100億円の想定譲渡金額が想定されるM&A案件において、10万円以内で措置対策が完了すると想定される発見事項/懸念事項は、M&A取引のGO/No GO判断に実質的な影響を与える可能性は低いと考えられることから、環境コンサルタント会社の判断で調査又は評価の対象外となることが多いです。

つまり、100億円の想定譲渡金額が想定されるM&A案件において、10万円以内で措置対策が完了すると想定される発見事項/懸念事項は、口頭での環境コンサルタント会社から企業の環境DD担当者に報告はされることがあっても、報告書に記載される可能性は低いということになります。

私の経験上でも、表現の仕方は色々とあると思いますが、軽微な発見事項/懸念事項は口頭でというのが多かったです。

一方で同様の規模のM&A案件で、工場敷地内の4箇所の地下タンクに漏洩履歴があり、地下水に悪影響を与えているという発見事項/懸念事項は、地下水汚染が数億~数十億円の環境負債になりえる可能性があることから、買い手企業がM&A取引の中で発見事項/懸念事項をどう売り手企業と交渉するか、M&A取引を中止するかの判断を検討しなければなりません。

こうような発見事項/懸念事項は、M&A取引の判断に影響を与える可能性が高い為、報告書に必ず記載されます。

私の経験上では、報告書の提出を待たずに、上記のような発見事項/懸念事項は発覚した時に環境コンサルタント会社が報告すべき事項です。

そして、企業の環境DD担当者は直ぐにこのような発見事項/懸念事項に関して、M&A案件を取りまとめている企業内の担当者やファイナンシャルアドバイザー、関連する他の専門アドバイザーまたは経営陣に報告をすべきです。

なぜなら、上述のとおり、買い手企業がM&A取引の中で発見事項/懸念事項をどう売り手企業と交渉するか、M&A取引を中止するかの判断を検討しなければならないからです。

読者の方、どうですか?

なんとなくですが、発見事項/懸念事項に関して、レベル感があることがイメージできたでしょうか?

そのレベル感の判断となる基準を設定することが、Material Thresholdを設定することだと理解してみて下さい。

そうです。レベル感の判断となる基準 ≒ Material Thresholdです。

なぜ、≒(ニヤリーイコール)なのか?

レベル感というぐらいなので、感覚的な表現(定性的な表現)に対し、Material Thresholdは定量的です。

なので、≒(ニヤリーイコール)と私は表現しています。

さて、勘が良い読者の方ならそろそろお気づきですよね?

100億円の想定譲渡金額が想定されるM&A案件において、10万円以内の環境負債は、報告書に記載される可能性が低い。一方で数億~数十億円の環境負債は、報告書に記載されます。

では、金額がいくらからなら報告すべき(又はされるべき)と判断されるのか?という疑問が生まれると思いますよね。

M&A 環境デューデリジェンスにおけるMaterial Thresholdの設定について

ここまでの説明のとおり、環境デューデリジェンスで企業内の環境DD担当者と環境コンサルタント会社間で報告すべき(又はされるべき)と判断される発見事項/懸念事項に関して、「いくらから」という金額の値が、Material Thresholdとなります。

ここで600万円をMaterial Thresholdに設定した例を図に整理してみました。

オレンジのラインが報告すべきか否かの1つの判断基準になるということです。

次に一般的な環境DDのMaterial Thresholdはいくらに設定するべきなのか?という点ですが…….基本的にMaterial Thresholdは、M&A取引の条件や環境DDの業務仕様を考慮して決定することが多いです。

例えば、6,000億円規模のM&A案件でMaterial Thresholdを10万円に設定することは、まず有り得ません。

10万円の発見事項/懸念事項がM&A取引の判断に影響を与える可能性が限りなく低いからです。

では、次のようなケースはどうでしょうか?

業務仕様がデスクトップ調査(フェーズ0.5調査)のみの環境DDです。

もし、読者の方がデスクトップ調査(フェーズ0.5調査)って何?となった場合は、以下の記事を参照ください。

デスクトップ調査のみの環境DDでMaterial Thresholdを100万円に設定することは、まず有り得ません。

業務仕様上、100万円レベルの細かな発見事項/懸念事項を環境コンサルタント会社が把握できないからです。

つまり、Material Thresholdの設定はM&A取引の性質と環境DDの構成に大きく依存するということになります。

私の経験上、多くの環境デューデリジェンスでは500万円から1,000万円がMaterial Thresholdとして設定されいます。

なぜ、そのこのようなMaterial Thresholdに関する情報が手に入るのかというと、環境デューデリジェンスの報告書にはMaterial Thresholdの設定が記載されていることが多いからです。

Googleで「環境デューデリジェンスの報告書」的な検索ワードで検索するとインターネット上にアップロードされている環境デューデリジェンスの報告書を読むことができます。

今回は、リサーチも兼ねてインターネット上にアップされている報告書の中のMaterial Thresholdの数値を少し整理してみました。もちろん、私の携わった案件も含めています。

環境デューデリジェンスのMaterial Thresholdの目安は以下のとおりです。

一点だけ、ご注意下さい。これは、あくまでも私のリサーチ結果と経験上の数値になります。

基本的にMaterial Thresholdは、環境コンサルタント会社によって設定されるものなので、正確なMaterial Thresholdの数値の根拠は環境コンサルタント会社に確認することを推奨します。

もし、読者の方が環境デューデリジェンスを実施する時に気になるのであればですが。

・デスクトップ調査のみの環境DD :1,000万円

・現地調査を含む一般的な環境DD :500万円

・比較的長期間の現地調査が確保できる環境DD:200万円

図に整理してみるこんな感じでしょうしょうか。

どうでしょうか?

読者の方のイメージの手助けになっているかが少し心配です….。

私の経験では、M&A取引の規模が大きい案件でMaterial Thresholdを1億円以上に設定されたいたケースもありました。

つまり、この記事で何が伝えたいのかと言うと、プロポーザル作成時に企業の環境DDの担当者と環境コンサルタント会社でMaterial Thresholdを決定しておいて、発見事項/懸念事項に関して両社が共通の認識を持つことはとても重要なことですということです。

ちなみにMaterial Thresholdの設定に関するガイドライン等はヨーロッパや米国、日本には存在していません。

つまり、法的拘束力などはありません。

自由に決められるということです。

最後までこの記事を読んで頂きありがとうございました。