こんなことを書いてます

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、AppendixNo.1からAppendixNo.25まであります。

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。

一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。

つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。

なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。

そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。

議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。

そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。

更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。

実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。

そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。

私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。

土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。

今回は、Appendix No.3の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説についてです。

私なりの解釈や概要を整理していきます。

土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの判定方法

調査対象地の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来するか否かを判断する際、以下の条件を総合的に判断することが重要です。

🔹 基準不適合の原因が人為等に由来するおそれが確認されていないこと

🔹 土壌汚染状況調査において、土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていること

🔹 特定有害物質の種類、含有量等

ここでいう「汚染原因が人為等に由来するおそれが確認されていないこと」とは、水面埋立て土砂由来を含む人為的な原因による土壌汚染の可能性が考えにくいことです。

上述の条件は、総合的に判断する条件です。

以下の詳細なケースを記載していきます。

まずは、土壌溶出量基準に適合しない場合について記載していきます。

土壌溶出量基準に適合しない場合

念の為ですが、土壌溶出量基準に適合しないとは土壌を採取し、溶出量試験をした結果、分析値が土壌溶出量基準を超過したということです。

土壌溶出量基準に適合しない状況において、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するか否かを判断するに際しては、以下のポイントが重要になります。

🔶 汚染原因が不明であること

🔶 土壌汚染状況調査において土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていること

🔶 特定有害物質の種類等、特定有害物質の含有量の範囲等、特定有害物質の分布特性

これらの3つの観点から検討を行い、その全てについて以下の条件を満たすか否かで判断することになります。

(1)特定有害物質の種類等

(2)特定有害物質の含有量の範囲等

(3)特定有害物質の分布特性

なかなか、イメージするのが難しい文章が土所汚染対策法のガイドラインには記載されていると思います。

そこで、私なりに整理して検討の順番を考えてみました。

ただし、あくまでも自主的な土壌汚染調査結果などで自然由来も考慮するという場合の自然由来の検討フローです。

最初から自然由来を明確にする為の調査を実施した結果に対する検討フローではありません。

私の場合は、以下のように考えています。

特定有害物質の種類の確認

↓

汚染原因が不明であることの確認

↓

特定有害物質の含有量の範囲の確認

↓

特定有害物質の分布特定の確認

↓

土壌汚染状況調査において土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていることの確認

土壌汚染対策法のガイドラインの検討フローでも私の検討フローでも特定有害物質の種類はとても重要な要素になります。

以下に特定有害物質の種類等について記載していきます。

特定有害物質の種類等

土壌溶出量基準に適合しないケースにおいて、自然由来を検討する特定有害物質の種類は土壌溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類がシアン化合物を除く第二種特定有害物質(砒素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、カドミウム、セレン又は六価クロム)の8種類のいずれかであることです。

折角なので箇条書きにしておきます。

◆ 砒素及びその化合物

◆ 鉛及ぶその化合物

◆ ふっ素及びその化合物

◆ ほう素及びその化合物

◆ 水銀及びその化合物

◆ カドミウム及びその化合物

◆ セレン及びその化合物

◆ 六価クロム化合物

ただし、自然由来を検討したい特定有害物質が上述の8種類のいずれかであった場合でも、土地履歴、周辺の同様な事例、周辺の地質的な状況、海域との関係等の状況を総合的に勘案し、次の事項を踏まえつつ判断する必要があります。

土壌汚染対策法のガイドラインでは以下の記載があります。

ⅰ)砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然由来の汚染の可能性が高い。

ⅱ)溶出量が土壌溶出量基準の概ね10倍を超える場合は、人為等に由来する可能性が比較的高くなり、自然由来の汚染であるかどうかの判断材料の1つとなり得ること。

しかし、その場合も専ら自然由来の汚染である場合もあることに留意する必要がある。

つまり、特定有害物質の種類を確認する条件は以下のとおりであるということです。

🔹 自然由来を検討したい特定有害物質が以下の第二種特定有害物質の8種類であること。

◆ 砒素及びその化合物

◆ 鉛及ぶその化合物

◆ ふっ素及びその化合物

◆ ほう素及びその化合物

◆ 水銀及びその化合物

◆ カドミウム及びその化合物

◆ セレン及びその化合物

◆ 六価クロム化合物

🔹 土地履歴、周辺の同様な事例、周辺の地質的な状況、海域との関係等の状況を総合的に確認すること。

🔹 自然由来を検討したい特定有害物質の土壌溶出量試験の結果が土壌溶出量基準の概ね10倍を超えていないこと。自然起源の重金属等が極端に高濃度で存在することは通常考えられないからです。

土壌汚染対策法のガイドラインでも記載がありますが、私の経験上、砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然由来の汚染の可能性が高いということを頭の片隅に置いておくことは重要です。

特にふっ素及びほう素に関しては、私も色々と検討に苦慮した思い出があります。

ところで、なぜ、砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然由来の汚染の可能性が高いと土壌汚染対策法のガイドラインには記載がされているのでしょうか?

実はこの記載には証拠というかデータが存在します。

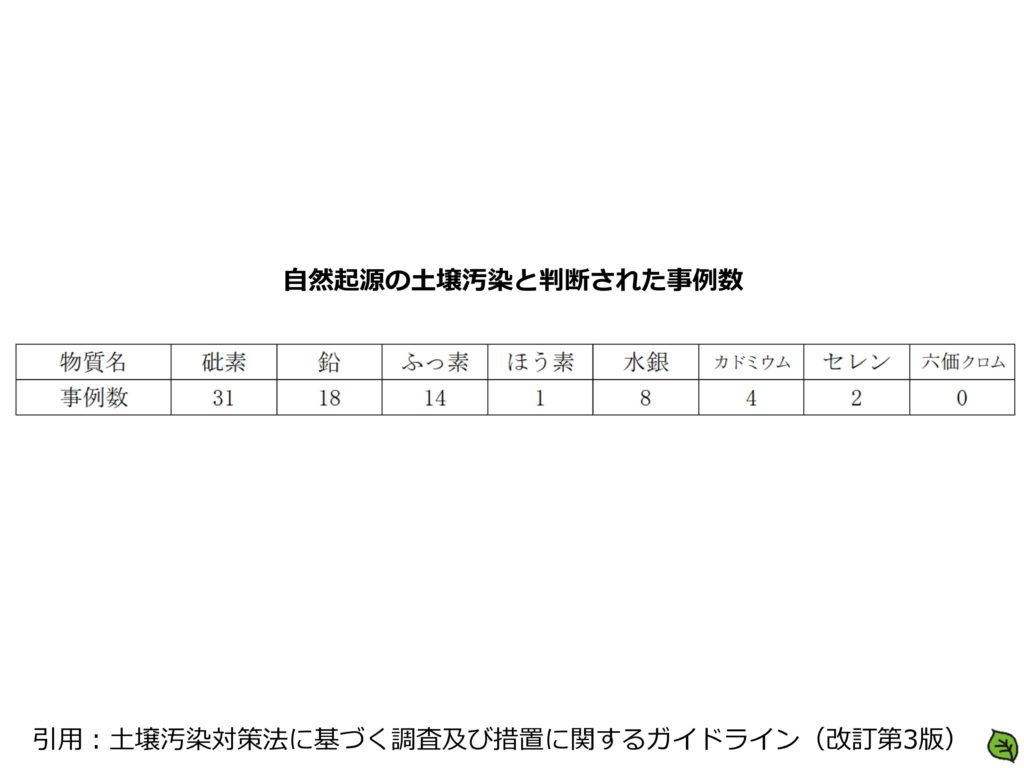

今から17年前の2002年10月に土壌環センターが会員45社(回答)を対象として実施した自然起源の土壌汚染(自然由来の土壌溶出量基準不適合)の実態に関するアンケート調査によると、自然起源の土壌汚染と判断した事例の数が最も多い物質は砒素であり、次いで鉛、ふっ素、水銀の順ということだったのです。

今から17年前なので今、適切な実態アンケート調査を実施すれば正確なより良いデータが入手できることになりますが、土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版でも同じアンケート結果が根拠となっているので実態の事例の順位は概ね変わっていないということでしょう。

実際の自然起源の土壌汚染と判断された事例数は以下のとおりです。

◆ 砒素及びその化合物 :31事例

◆ 鉛及ぶその化合物 :18事例

◆ ふっ素及びその化合物 :14事例

◆ ほう素及びその化合物 :1事例

◆ 水銀及びその化合物 :8事例

◆ カドミウム及びその化合物:4事例

◆ セレン及びその化合物 :2事例

◆ 六価クロム化合物 :0事例

上述の事例数を考慮すると土壌汚染対策法のガイドラインの記載を同様の文章になってしますが、以下の考察ができます。

🔶 砒素は自然起源による土壌汚染の過半数を占めている。

🔶 鉛、ふっ素の事例も1/3程度を占めている。

やはり、他の特定有害物質と比較すると砒素、鉛、ふっ素は自然由来を検討するに値する特定有害物質であるということです。

また、土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

ほう素については本アンケート調査における事例数は少ないものの、自然由来の土壌汚染が原因と考えられる地下水汚染の事例の報告がかなりある。

一方、水銀、カドミウム、セレンについては、本アンケート調査結果を見る限りにおいては全国的に広く分布するといえないものの、自然起源の土壌汚染と判断された事例が存在する。

六価クロムについては上記のアンケート調査では土壌汚染の事例が見られなかったが、蛇紋岩帯が分布している地域では地下水中の六価クロムの濃度が地下水環境基準に適合しない汚染の事例があることから、周辺の地質条件によっては自然由来の土壌汚染の可能性が考えられる。

アンケート調査数の母数を考慮すると、「うーん…」となってしまいがちですが、おそらく多くのガイドラインや法規制の根拠はこうして作成されているのだとうと私は考えています(笑)。

特定有害物質の含有量の範囲等

特定有害物質の種類の確認の次は、特定有害物質の含有量の範囲の確認が必要となります。

土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

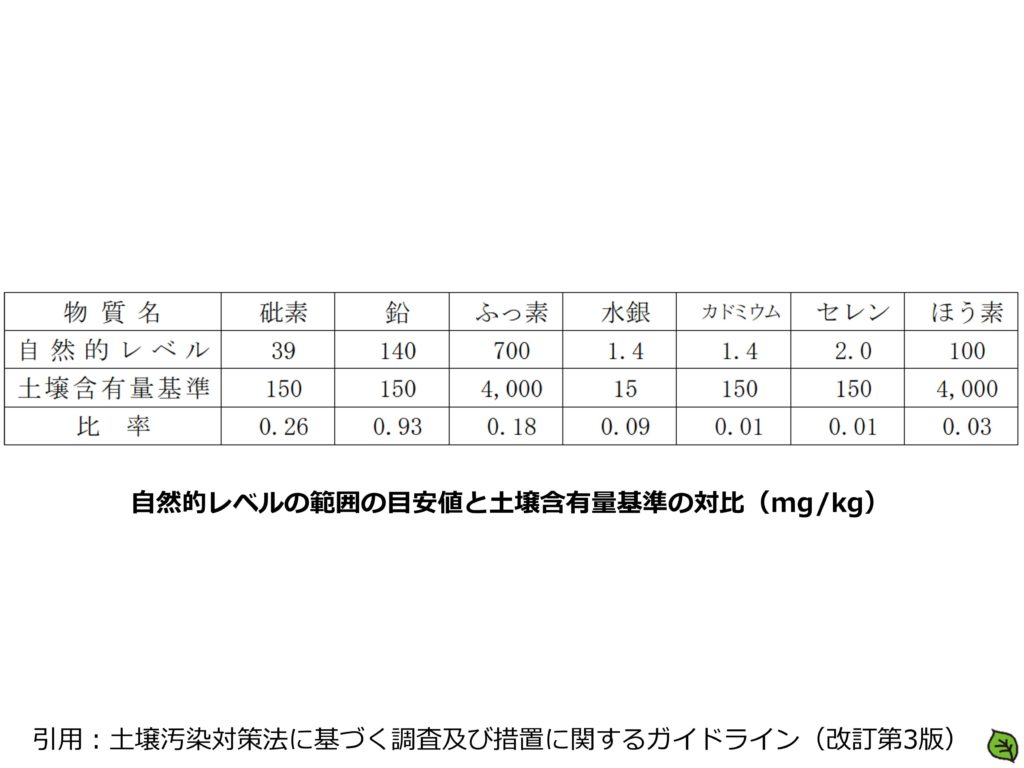

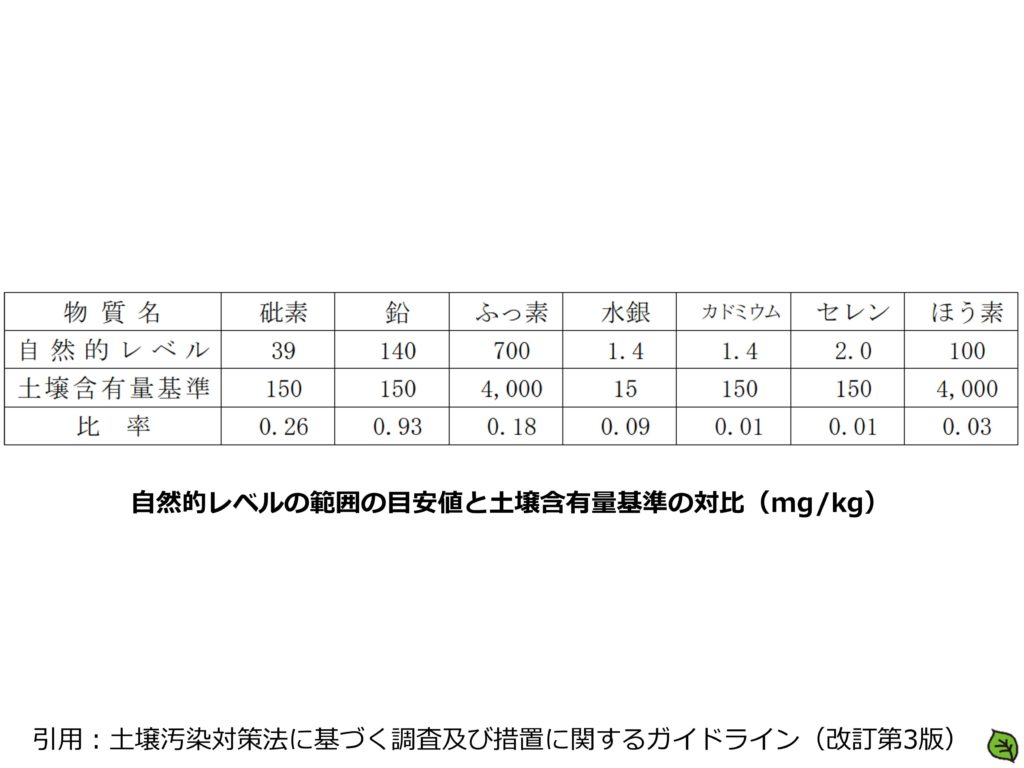

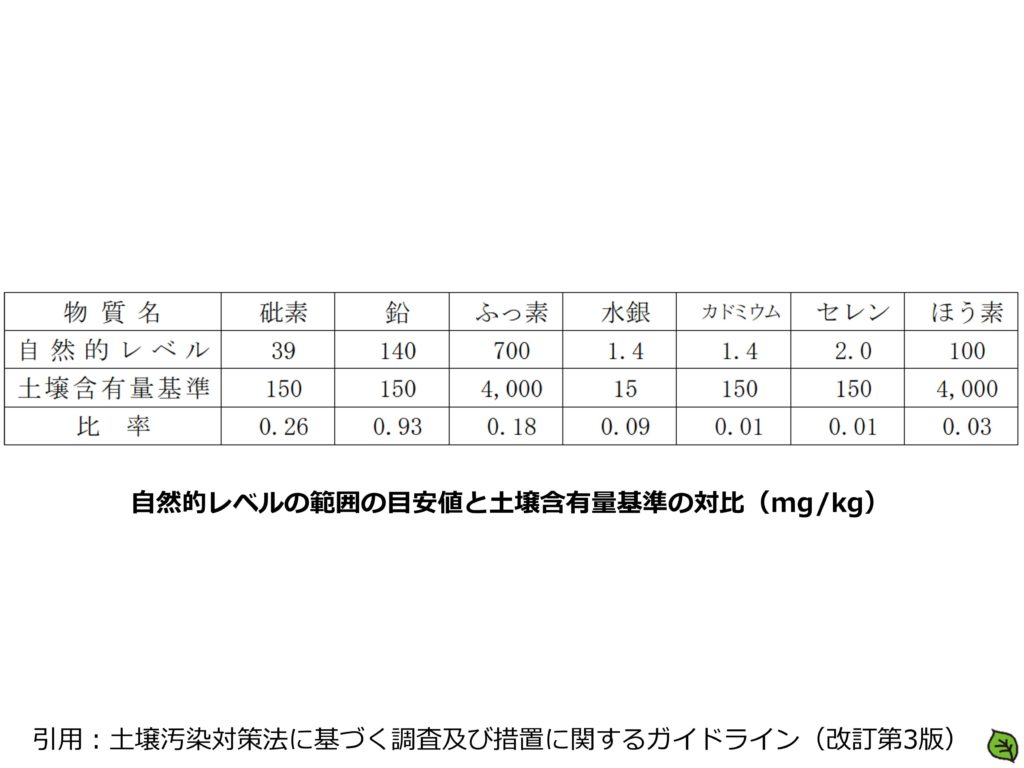

特定有害物質の含有量が概ね【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】の表に示す濃度の範囲内にあることとする。

の上限値の目安-1024x768.jpg)

つまり、分析結果が【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】以下であれば自然由来の可能性が高いと判断できるということになります。

ただし、一点だけ注意しなければいけないことがあります。

【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】は含有量分析の結果ですが、注意深く確認してみて下さい。

全量分析です。

含有量の測定方法は、土壌汚染状況調査における含有量調査の測定方法ではなく、全量分析なのです。

まず私は、自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安の根拠をについて調べてみました。

– 土壌中の重金属等の含有量が自然的レベルとみなせる範囲 –

重金属等は自然界に存在するものであるため、人為等に由来する作用が及ばない土壌であっても土壌中に重金属等が含有されています。

土壌汚染対策法のガイドラインの記載によると、環境庁が平成11年度に実施した含有量参考値再評価業務では、全国10都市の延べ193地点で土壌試料を採取し、含有量の測定(全量分析)とその統計解析が行われています。

以下の図を再度参照ください。

の上限値の目安-1024x768.jpg)

の上限値の目安-1024x768.jpg)

の上限値の目安-1024x768.jpg)

「市街地土壌汚染問題検討会報告書」(昭和61年1月環境庁水質保全局)において「これを上回れば何らかの人為的負荷があるものと認められる値」としており、したがって、上記の図の数値を超える場合には、人為等に由来する作用が及んでいる可能性が高いと考えられるということです。

ただし、土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

全国主要10都市で採取した市街地の土壌中の特定有害物質の含有量の調査結果を統計解析して求めた値であるので、鉱脈・鉱床の分布地帯等の地質条件によっては、この上限値の目安を超える場合があり得ることに留意する必要がある。

また、自然由来の土壌汚染は総合的に判断するので、含有量のみで判断しないよう留意されたい。

あくまでも複眼的な角度から評価しなければならないということです。

– 含有量の測定法 –

既に記載していますが、含有量の測定方法は、土壌汚染状況調査における含有量調査の測定方法ではなく、全量分析です。

含有量の測定方法には、以下の方法があります。

☑ 土壌中に含まれた重金属等を強い酸やアルカリで分解し全量を測定する方法(全量分析)

☑ 土壌中の重金属等が体内で摂取される実態を考慮してより弱い酸で抽出して測定する方法(酸抽出法)

環境庁により平成11年度に実施された市街地土壌中の重金属等含有量調査では土壌中に含まれた重金属等を強い酸やアルカリで分解し全量を測定する方法(全量分析)が用いられており、また、自治体が保有する重金属等の含有量情報のほとんどもこの手法です。

自然由来の可能性を検証する場合は、土壌中に含まれた重金属等を強い酸やアルカリで分解し全量を測定する方法(全量分析)で土壌試料を分析し、【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】と比較することになります。

あなたは既にご存知だと思いますが、土壌汚染対策法に基づく含有量の測定のほとんどは土壌中の重金属等が体内で摂取される実態を考慮してより弱い酸で抽出して測定する方法(酸抽出法)の1mol/Lの塩酸で抽出する方法が用いられています。

酸抽出法により測定された含有量は、全量分析による値と比べて明らかに小さくなります。

したがって、対象となる特定有害物質の土壌汚染状況調査等により測定された含有量(酸抽出法)が【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】の値を超えていれば、全量分析による測定を行うことなく、当該土壌中の重金属等の含有量が自然的レベルであるとはみなせないと判断することもできます。

つまり、全量分析を実施するか否かの検証フローとしては以下のとおりになるということです。

土壌汚染状況調査等により測定された含有量分析結果(酸抽出法)を【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】と比較する。

↓

パターン1:分析結果が超過していれば、全量分析による測定を行うことなく、当該土壌中の重金属等の含有量が自然的レベルであるとはみなせないと判断する。

パターン2:分析結果が【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】の範囲内の場合は、同試料により全量分析を行うと判断する。

注)全量分析による含有量は必ずしも全ての試料について行う必要はなく、酸抽出法により測定された含有量が最も高い試料(3試料程度)について行う。

各物質の全量分析の分解及び測定方法は以下の図に示すとおりです。

分析方法-1024x768.jpg)

分析方法-1024x768.jpg)

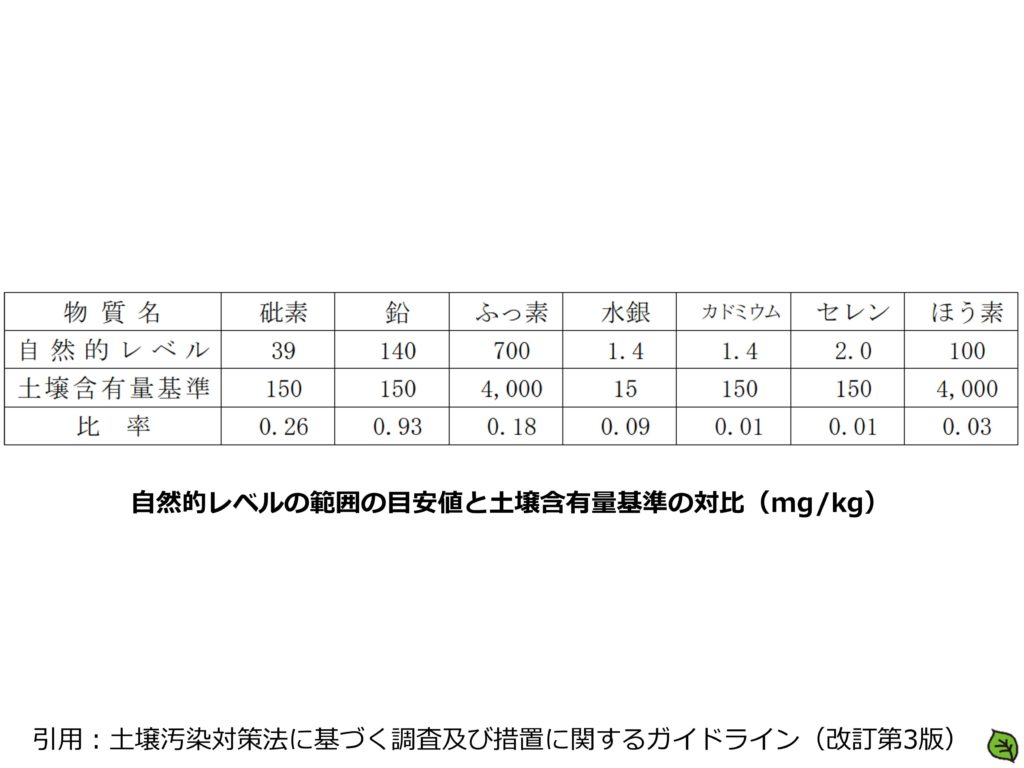

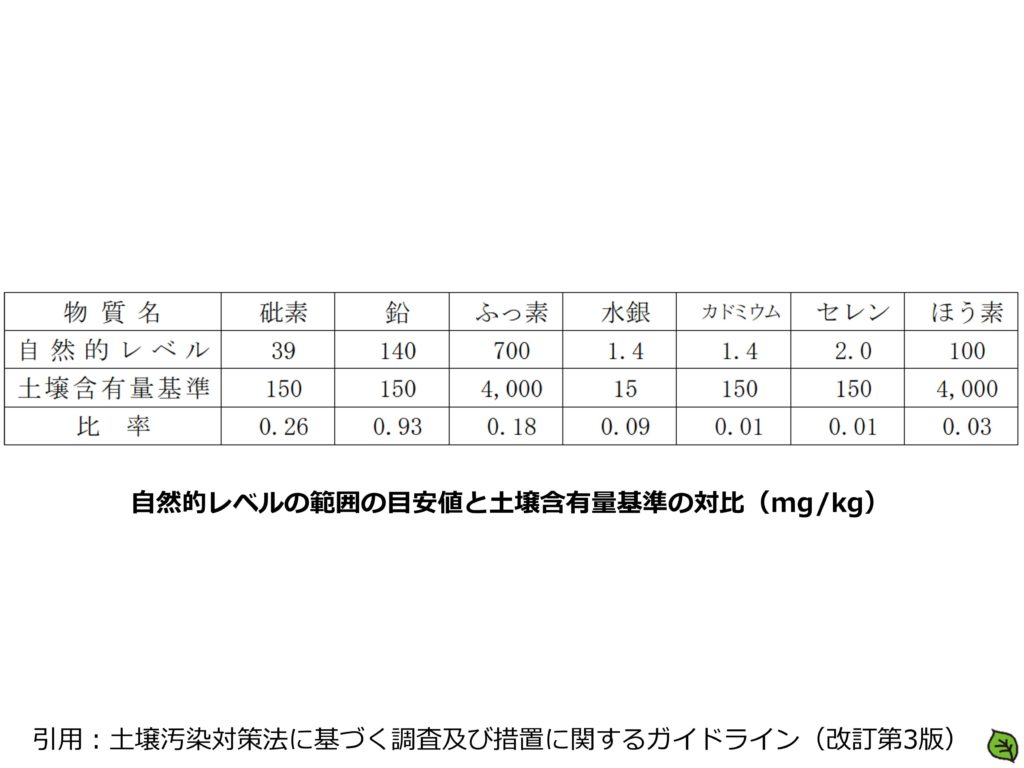

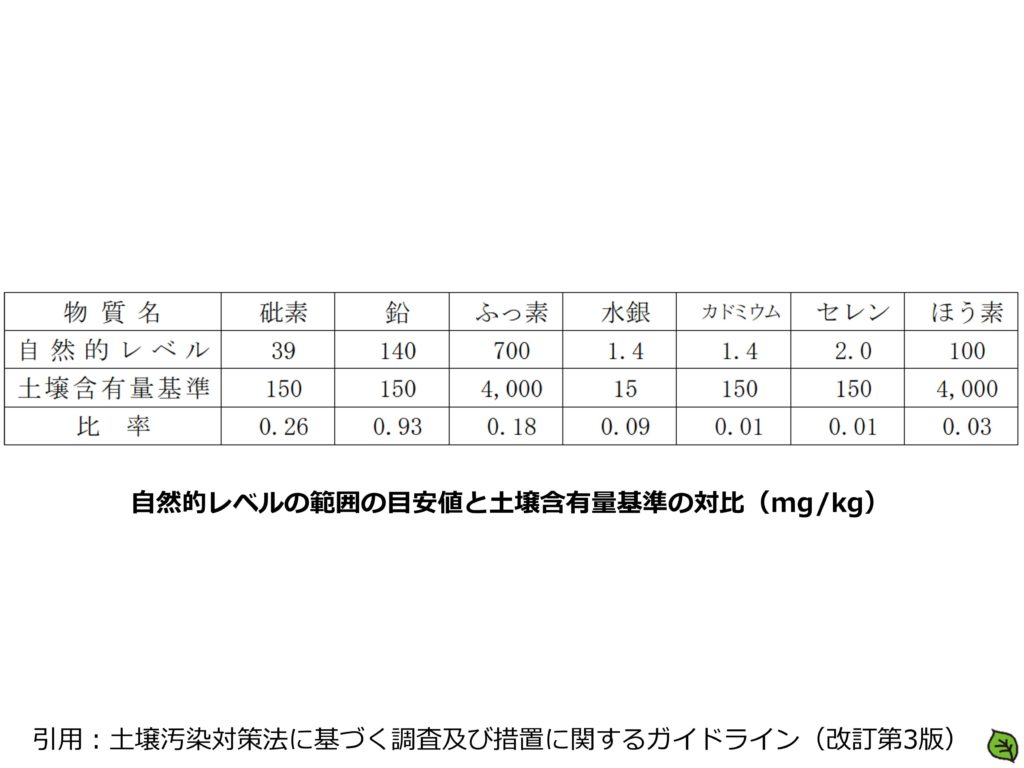

ちなみに、重金属等の含有量(全量分析)の自然的レベルの範囲の目安と含有量基準(酸抽出法)の関係を示した図は以下のとおりです。

自然的レベルの範囲の目安が全量分析で、土壌含有量基準が酸抽出法という大きな違いがありますが、鉛及び砒素を除けば自然的レベルは土壌含有量基準よりも十分に小さい値となっています。

したがって、鉛及び砒素を除く物質では、土壌含有量基準を超えれば人為等に由来するものである可能性が高いといえます。

– 地域特性の考慮等 –

既にあなたも理解されていると思いますが、自然由来の汚染土壌は地域の条件によっては、人為等に由来する作用を受けない土壌であっても【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】を超える含有量が見られることがあります。

こういった地域特性は自然由来の可能性を検討する段階で考慮しなければなりません。

バックグラウンド濃度との比較と化合物形態等の確認は重要なポイントとなります。

❖ バックグラウンド濃度との比較

当該土地の周辺の人為等に由来する影響を受けていない土地の重金属等の含有量の測定値と、当該土地内で測定された含有量とが同じレベルであることを確認する。

また、国立研究開発法人産業技術総合研究所が公開している地球化学図を参考にするのも良いと思います。

検索例は以下のとおりです。

陸の地球化学図 → 地方(クリック!)→ 関東(クリック!)→ 関東地方の地球化学図(クリック!)→ 鉛の場合はPb(クリック!)

個人的には、千葉県の四街道市あたりの赤いエリアが気になりますが….。

昔の鉱山系か軍事施設系の可能性がありますね。

今度、個人的に調べてみようと思います。

❖ 化合物形態等の確認

鉛を例とすると、以下の存在形態が土壌中で考えられます。

そして、これら存在形態は当該鉛が自然由来である可能性があります。

■鉱物中に含有されるもの(方鉛鉱(硫化鉛)等の鉛鉱物や土壌中の微生物が作る硫化鉄鉱物中の鉛等)

■有機物に含有されるもの(フミン等の腐植有機物とキレート化合物を形成している鉛)

■吸着・イオン交換により土壌に含有されるもの(鉱物(粘土鉱物やゲータイト等)の表面等に吸着やイオン交換により保持されている鉛)

一方、天然には見出しにくい形態(例えば金属鉛、酸化鉛等)で存在する場合は人為等に由来する汚染と考えられます。

鉛の場合は自然由来の可能性を同位体比(208Pb/206Pbvs207Pb/206Pb)から判別することもができますが、これらの分析には設備や経験等が必要であることから、対応が可能な機関は、例えば、大学、国、自治体の研究機関に限られます。

また、自然由来か否かの検証に同位体比からの判別を行うことは、費用対効果としては個人的には考えられません。

特定有害物質の分布特性

土壌汚染対策法のガイドラインには、特定有害物質の含有量の分布特定に関して以下の記載があります。

特定有害物質の含有量の分布に、当該物質の使用履歴場所等との関連性を示す局在性が認められないこととする。

この一文の「局在性が認められないこと」ということが、特定有害物質の含有量の分布特定の重要な点になります。

土壌汚染対策法が作成される過程で、自然由来の土壌汚染の判断方法に関して東京都、大阪府、千葉県、新潟県、川崎市を対象とした自治体ヒアリングでは、いずれの自治体においても汚染物質の分布状況の特性を考慮するとの回答が得られています。

土壌環境センターの会員各社を対象としたアンケート調査でも、自然由来と判断する根拠として最も多いのが、「基準超過の範囲が一様に分布しており、人為等に由来するとは考えられなかった」です。

したがって、土壌中の当該特定有害物質の分布特性から判断する方法は、一般的な手法として広く用いられていると考えても良いです。

つまり、自然由来の検討では以下に示すとおりということです。

特定有害物質の種類の確認 ← 可能性の検討に重要

↓

汚染原因が不明であることの確認 ← 可能性の検討に重要

↓

特定有害物質の含有量の範囲の確認 ← 根拠として重要

↓

特定有害物質の分布特定の確認 ← 根拠としてココも重要ということです。

↓

土壌汚染状況調査において土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていることの確認

– 含有量の調査密度 –

特定有害物質の含有量の分布(平面的な分布)から局在性の有無を判断するためには、土壌汚染状況調査により十分な密度で含有量が測定されている必要があります。

具体的には、汚染が存在するおそれが比較的多い部分として100m2に1地点調査を行うこととされている範囲については100m2に1地点、汚染が存在するおそれが少ない部分として900m2に1地点調査を行うこととされている範囲については少なくとも900m2に1地点の密度(1調査地点につき5地点均等混合法により調査)で調査が行われている必要があります。

– 含有量の分布による判断 –

人為等に由来する土壌汚染では、汚染物質が浸透した地点の周囲で特定有害物質の含有量の高まりが見られる事例が多いです。

基本的には工場等で化学物質の液体等が地表面より浸透するということが想定されるので、スポット的に濃度が高くなるということです。

また、汚染物質が地表から地下へ浸透した場合には、深くなるとともに含有量が低下する傾向を示します。

濃度が高いものが土壌という名の中に浸透していくわけですから、例えば、漏洩事故に関連する有害物質の土壌への浸透であれば、地表面での漏洩した有害物質の量がもっとも多く、濃度も最も高くなることがあなたも安易に想像ができると思います。

地表面での漏洩した有害物質は土壌に吸着しながら地下の深いところへ移動するので、深い深度へ移動するごとに量は減少し、濃度は低下するというのが一般的です。

つまり、土壌中に含まれた特定有害物質が自然に由来する場合には、このような局所的な含有量の高まりや減衰の傾向は見られないということです。

土壌汚染対策法のガイドラインでは以下の手順により、含有量の分布による判断の観点からの人為等に由来する含有量の高まりであるかどうかの判断を行うと記載されています。

【1】 土壌汚染状況調査の対象となる、地表部分の土壌に含まれる特定有害物質の含有量の平面分布に局在性が認められない場合には、人為等に由来する可能性は低いと判断する。

ここで、局在性とは、ある地点を中心とした含有量の集中が見られることをいう。

【2】 含有量の平面分布に局在性が認められるが、この場所と特定有害物質を使用した特定施設及びそれに関連した施設の位置等との関連性がない場合には、含有量の中心部分で深度5m程度までのボーリング調査を行う。

一定深度ごとの土壌試料を採取し、含有量の深度方向の分布、及び土質との関連性を検討する。

この結果、同一地層内で含有量の深度方向の減衰が見られない場合には人為等に由来する可能性は低いと判断する。

【3】 含有量の平面分布に局在性が認められ、この場所と特定有害物質を使用した特定施設及びそれに関連した施設の位置等と関連性がある場合には、人為等に由来する可能性が高いと判断する。

【4】 このような場所において地下深部にまで土壌溶出量基準不適合が見られる場合でも、溶出量又は含有量の深度方向の明らかな連続的な低下が同一地層内で見られないこと等、特定有害物質の浸透による影響を受けている可能性が低いと判断することができる深度以深では、人為等に由来する土壌汚染の可能性は低いと判断する。

上記の手順により、人為等に由来する含有量の高まりである可能性が低いと判断された範囲は、自然由来の汚染の可能性が高いと総合的に判断できます。

土壌含有量基準に適合しない場合

念の為ですが、土壌含有量基準に適合しないとは土壌を採取し、含有量試験をした結果、分析値が土壌含有量基準を超過したということです。

土壌含有量基準に適合しない状況において、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するか否かを判断するに際しては、以下のポイントが重要になります。

🔹 汚染原因が不明であること

🔹 土壌汚染状況調査において土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていること

🔹 特定有害物質の種類、周辺バックグラウンド濃度との比較、化合物形態等

これらの3つの観点から検討を行い、以下の2つ条件を満たすか否かで判断することになります。

(1) バックグラウンド濃度又は化合物形態等から、当該土壌中の特定有害物質が専ら自然に由来するものであることが確認できること。

(2) 特定有害物質の含有量の分布に、当該物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認められないこと。

条件の基本的な考え方は、土壌溶出量基準に適合しない場合と同じです。

なお、これまでの知見からは、いわゆる自然由来の汚染により土壌含有量基準に適合しない可能性がある物質は鉛及び砒素であると考えられています。

なぜ?鉛及び砒素のみなのかという点ですが、既に記載している以下の図を参照下さい。

重金属等の含有量(全量分析)の自然的レベルの範囲の目安と含有量基準(酸抽出法)の関係を示した図です。

鉛及び砒素を除けば自然的レベルは土壌含有量基準よりも十分に小さい値となっています。

したがって、鉛及び砒素を除く物質では、土壌含有量基準を超えれば人為等に由来するものである可能性が高いといえるということです。

最後に…

今回は、Appendix No.3の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説について、私なりに整理してみました。

学ぶべきことが沢山あったと実感しています。

私なりに考えた以下のフローに関しても、どの確認が可能性の検証になるのか、どの確認が根拠となるのかという点を整理することができました。

特定有害物質の種類の確認

↓

汚染原因が不明であることの確認

↓

特定有害物質の含有量の範囲の確認

↓

特定有害物質の分布特定の確認

↓

土壌汚染状況調査において土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていることの確認

自然由来の土壌汚染の検討および検証は、複眼的にアプローチして評価しなければなりません。

もちろん、キーポイントとなる点、そしてその根拠となるデータはこの記事で整理することができました。

ただ、一点だけ。

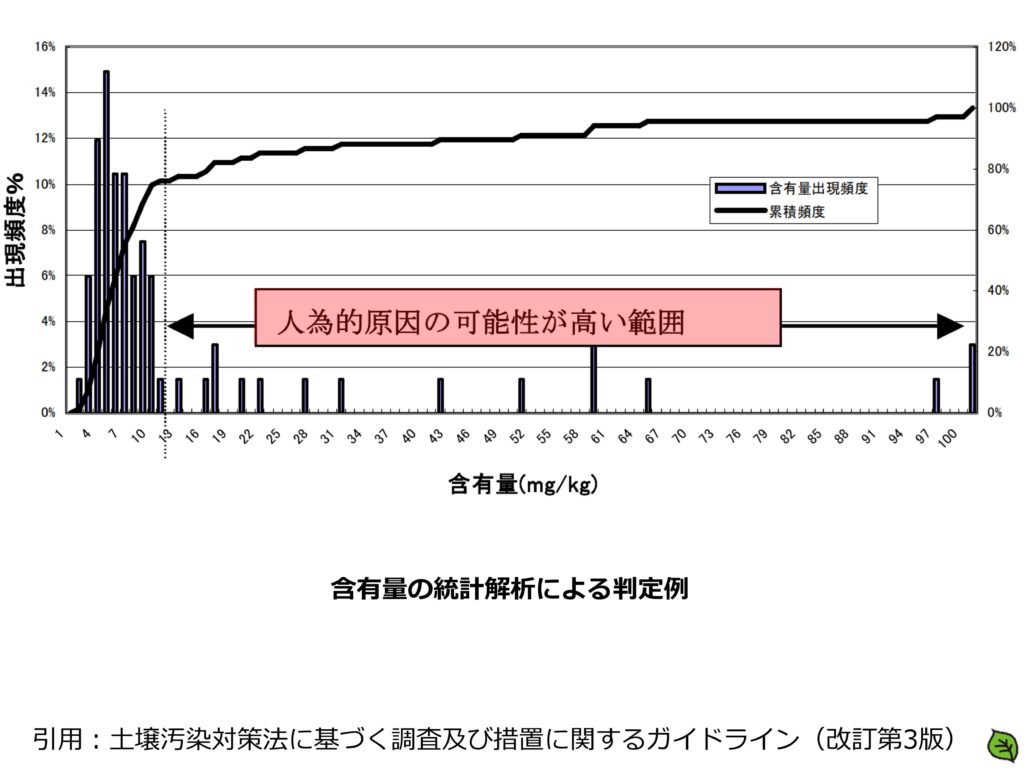

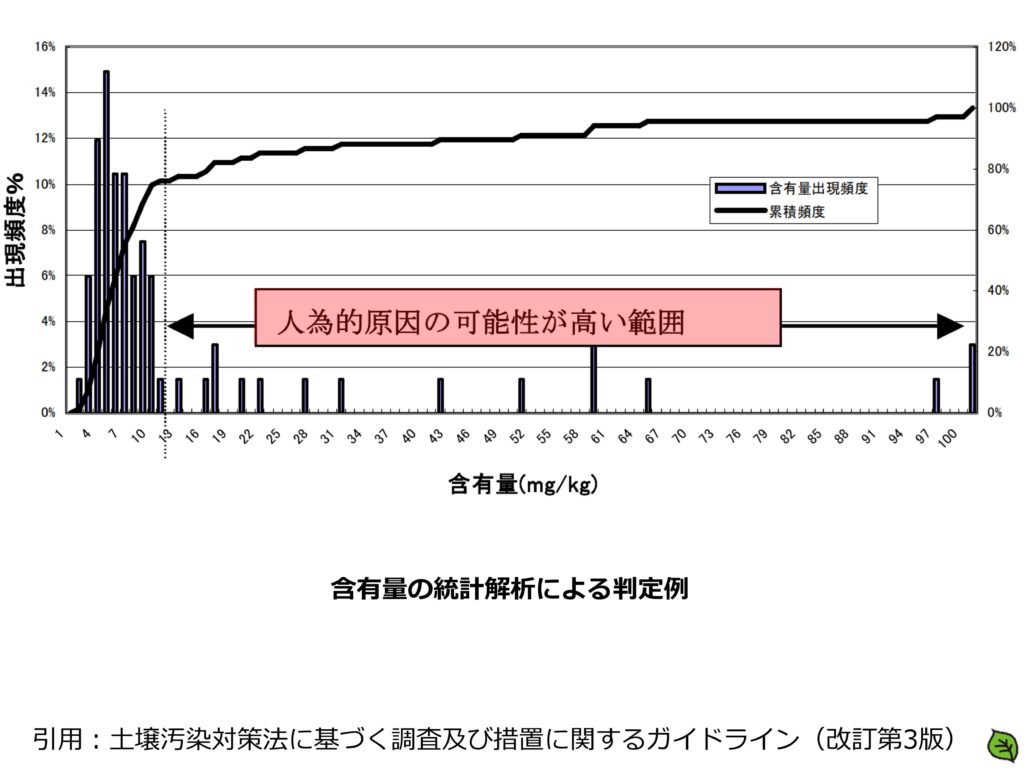

Appendix No.3の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説に記載さ図れている以下の図は、何を示しているのかが理解できませんでした…(笑)。

あなたはどうでしたか?

だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?

しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!