こんなことを書いてます

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、AppendixNo.1からAppendixNo.25まであります。

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。

一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。

つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。

なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。

そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。

議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。

そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。

更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。

実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。

そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。

私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。

土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。

今回は、AppendixNo.1の特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方についてです。

私なりの解釈や概要を整理していきます。

特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲の考え方の概要

土壌汚染対策法では、①有害物質を含む土壌を直接摂取するリスクと②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等するリスクの2つの経路からのリスクに着目しています。

この記事では②の土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等するリスクの評価に関する記載をすることになります。

まず、【AppendixNo.1の特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方】ではキーポイントとなる言葉の定義がされています。

「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」

地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、当該地下水が人の飲用利用に供されている等、規則第30条第1項各号に掲げる地点があることです。

ちなみに、規則第30条第1項各号に掲げる地点とは以下のとおりの地点です。

◆地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

◆地下水を水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

◆災害対策基本法第40条第1項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

◆地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法第16条第1項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

つまり、地下水汚染が確認されていて、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染が拡大するおそれがある区域に誰かが飲用している井戸が存在するという条件ってことですね。

「飲用利用」

高濃度の地下水汚染が存在する可能性があり、飲用井戸等について、飲用頻度が低いことや何らかの浄化処理が行われていることをもって安全が担保されているとは言えないことから、浄水処理の有無や飲用頻度によらず、当該地下水が人の飲用利用に供されている場合は、ここでいう「飲用利用」に該当します。

高濃度の地下水汚染の存在が確認されて、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染が拡大するおそれがある区域で誰かが井戸から飲用しているという条件ってことですね。

「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域」

特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なるものです。

この地下水汚染が到達する具体的な距離については、地層等の条件により大きく異なるため個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定されることが望ましいです。

そのため、環境省において、場所ごとの条件に応じて地下水汚染が到達する可能性のある距離を計算するためのツールを作成し、環境省ホームページに公開されています。

つまり、地下水汚染が拡大するおそれは特定有害物質の種類やその場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なるということです。

そして、各々の特定有害物質による地下水汚染が到達する距離が地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域ということです。

環境省が公開しているツールに関しては、以下の記事を参照ください。

平成31年に環境省が改正した土壌汚染対策法の概要(地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール)

地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールは便利です。

サッと計算して地下水汚染が到達し得る距離を計算してくれます。

ただし、このツールの計算結果に評価を依存してはいけません。あくまでもツール上の計算値です。

設定条件(透水係数、動水勾配等)に適合しないことが明らかな地域においては、透水係数、動水勾配等を考慮し、別途設定することが適当です。

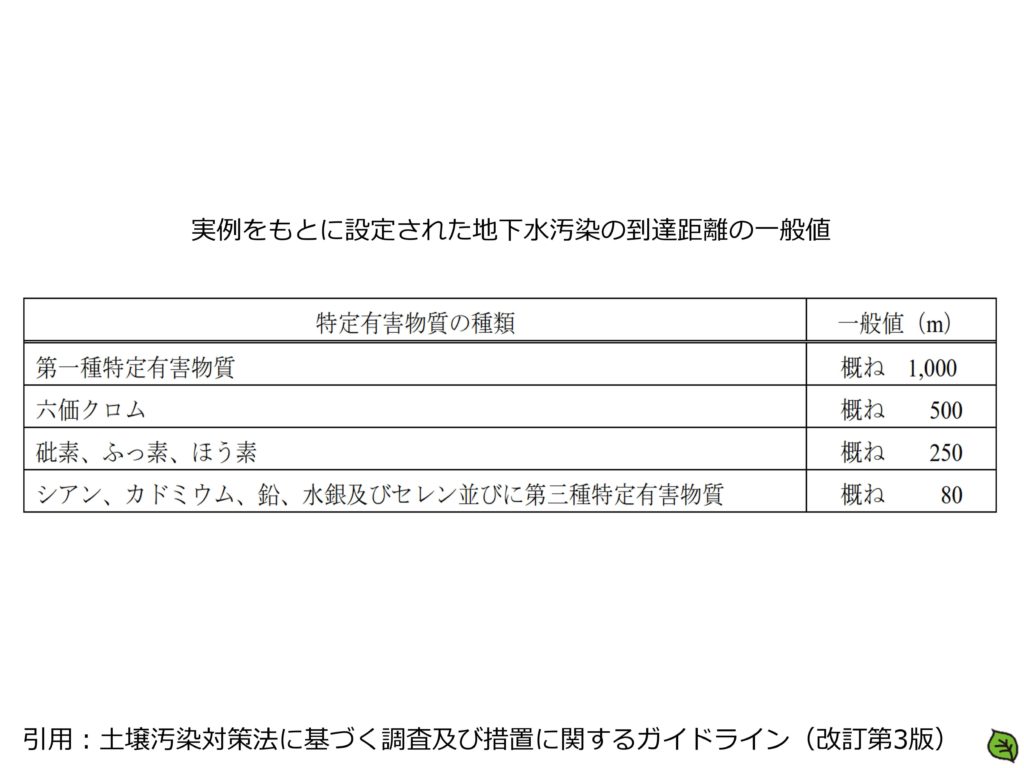

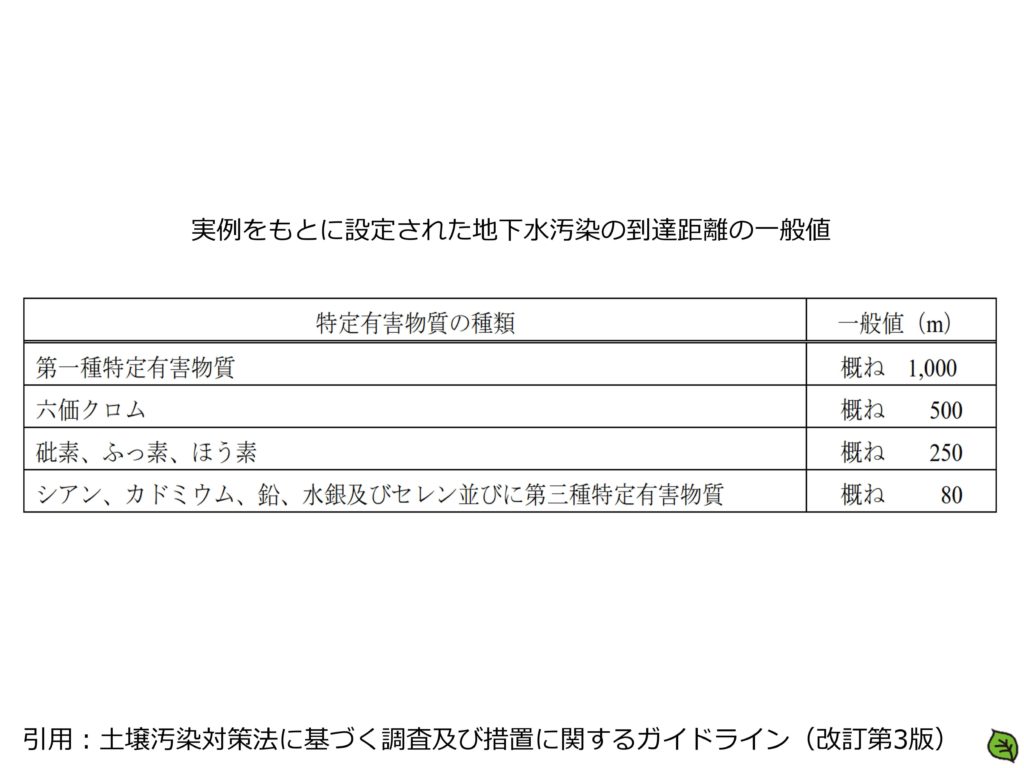

さらに、旧施行通知において開示されている一般的な地下水の実流速の下で地下水汚染が到達すると考えられる距離の一般値を参照することが重要です。

一般値が地下水汚染の到達距離の実例をもとに設定されたものなので、地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールを使用して、更に一般値を参考にして判断することが適当ということです。

では、どのように実例をもとに設定された地下水汚染の到達距離の一般値が設定されているかを記載していきます。

地下水汚染が到達し得る距離の一般値の設定経緯

地下水汚染が到達し得る距離の一般値は、過去の調査事例を参考に以下の条件を想定して計算されています。

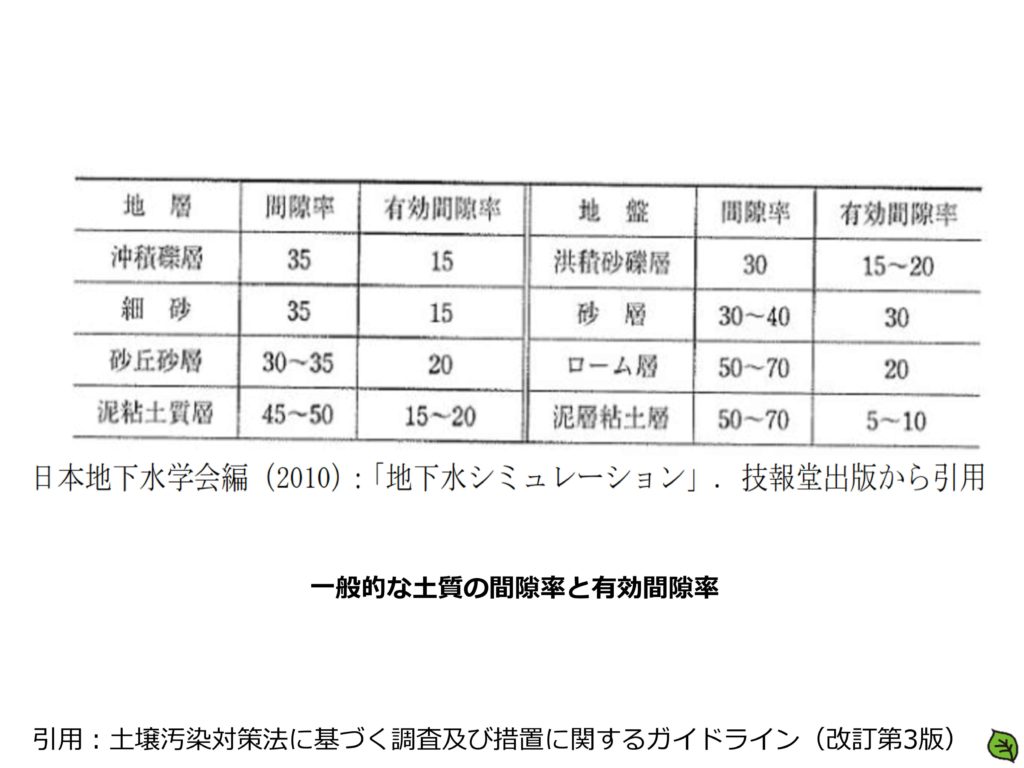

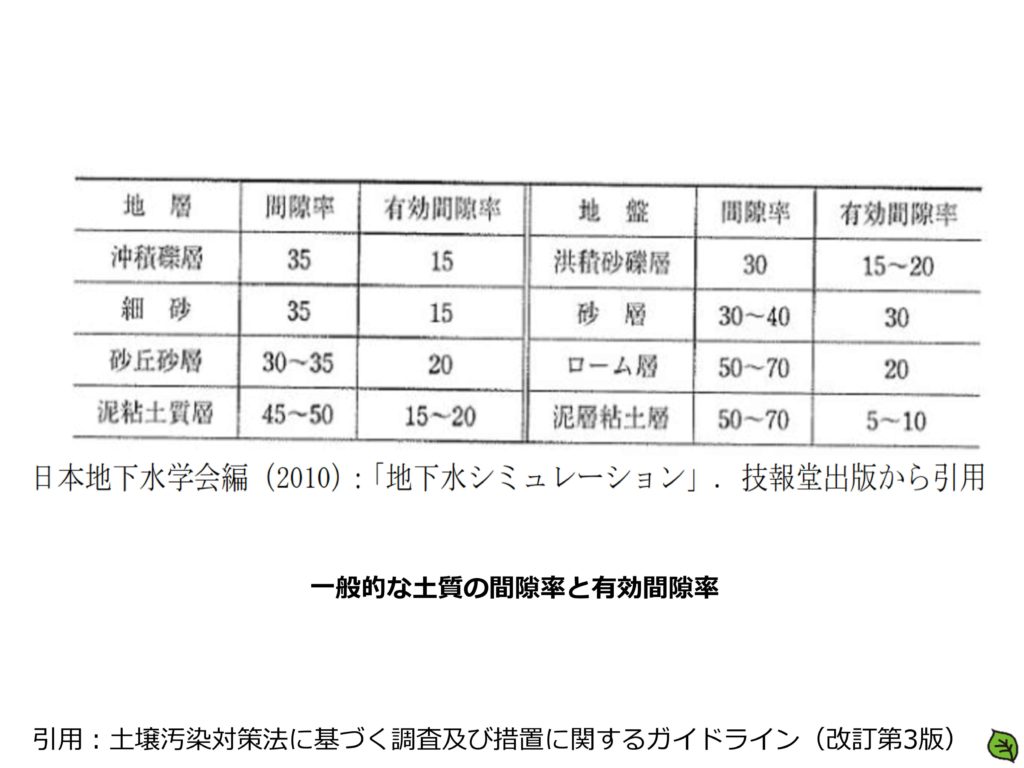

土質:一般的な都市地域の砂層

地下水実流速:23m/年

後述しますが、汚染が発生してから100年後の第一種特定有害物質の汚染の到達が1,000mのときに相当する地下水実流速をシミュレーション解析結果に基づき推定すると地下水実流速は23m/年となります。

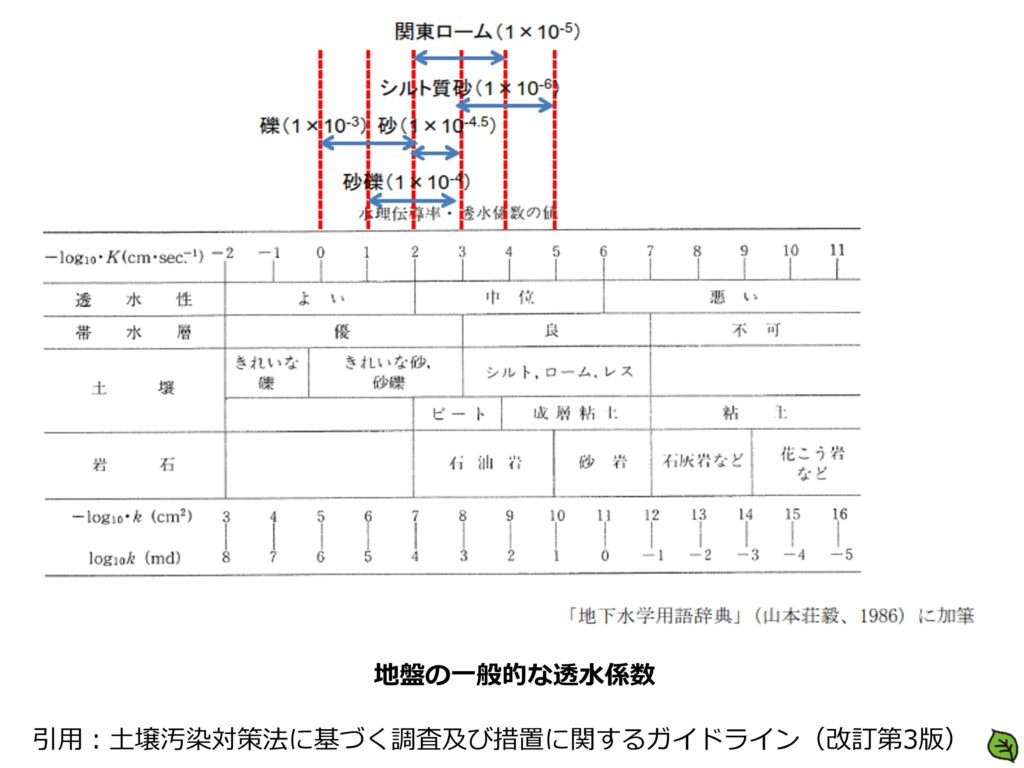

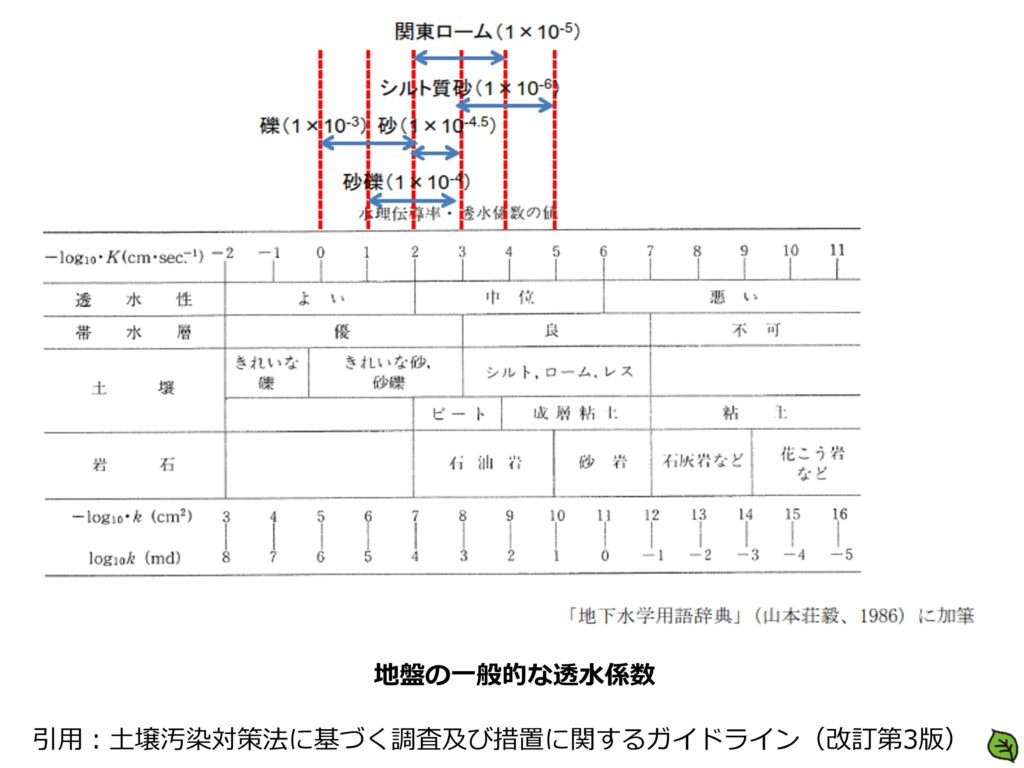

透水係数:3×10-5m/秒

一般的な地下水の動水勾配(1/200)と有効間隙率(0.2)より、地下水実流速23m/年に相当する透水係数を求めると3×10-5m/秒となります。

ただし、一般的な帯水層の条件としては適当ですが、旧河道や扇状地等のように、透水係数がこれよりも数オーダー大きな条件には適用できません。

ちなみに一般的な土質の透水係数は以下のとおりです。

礫:1×10-3(m/秒)

砂礫:1×10-4(m /秒)

砂:1×10-4.5(m /秒)

シルト質砂:1×10-6(m /秒)

関東ローム:1×10-5(m /秒)

動水勾配:1/200

動水勾配の詳細は以下の記事をお読み下さい。

有効空隙率:0.2

一般的な土質の有効間隙率は以下のとおりです。

礫・砂礫:0.2

砂:0.3

シルト質砂:0.15

関東ローム:0.2

上述の条件を設定条件とした地下水汚染が到達し得る距離の一般値は以下のとおりです。

実例という記載が土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインでもされていますが、第一種~第三種の特定有害物質は以下の検討サンプル数や条件に基づいて100年後の汚染の到達距離が解析されています。

なぜ、100年後なのか?という疑問が読者の方に生じると思います。

100年を目安にしている根拠は、人の一生の期間です。

人の一生の期間を考慮して、汚染物質が帯水層中に浸透し、地下水汚染を引き起こしてから100年程度を目安とすることが適当であるとされています。

ここからは、【実例】というキーワードに基づいて、どのように実例が各特定有害物質に関連しているかを記載していきます。

つまり、第一種特定有害物質、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質の地下水汚染が到達し得る距離の一般値に関する根拠です。

第一種特定有害物質

サンプル数:119件の地下水汚染

条件1:119件の80%が地下水汚染の汚染源から地下水基準に不適合な磯までの最長距離が650m以内であった。

条件2:地下水が発生してから概ね30年経過

法に基づく特定有害物質に含まれない硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除けば、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)による地下水汚染の事例は多いです。

-平成12年度地下水質測定結果(環境省)より-VOC-1024x768.jpg)

-平成12年度地下水質測定結果(環境省)より-VOC-1024x768.jpg)

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)による地下水汚染の汚染源(推定)から基準に適合しない井戸までの最長距離の119事例によると、その80%が650m以内です。

の事例頻度-1024x768.jpg)

の事例頻度-1024x768.jpg)

最長距離は10,700mでトリクロロエチレンによる地下水汚染の事例です。

ここで一点、注意が必要です。

上述している119事例の80%が650m以内という事実は、特定有害物質による地下水汚染が発生してから概ね30年後の状態を示すものと推定されており、更に70年後、すなわち地下水汚染が発生してから概ね100年後には、汚染の到達距離が1.6倍程度に拡大すると推定されます。

概ね30年後の状態を1.6倍することにより、地下水汚染が発生してから100年後の汚染の到達距離を求めたると、100年後には70~80%では1,000m程度以内となります。

つまり、汚染が発生してから100年後においても、70~80%の事例では、汚染の到達距が1,000m程度を超えることはないであろうと考えられます。

したがって、第一種特定有害物質の一般値は、概ね1,000mとすることが適当であるという結果です。

次は第二種特定有害物質と第三種特定有害物質についてです。

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質

サンプル数:全シアン4件、鉛2件、六価クロム11件、砒素9件、水銀1件、ふっ素5件、ほう素1件の地下水汚染

条件 1:第一種特定有害物質の検討から得られた地下水実流速(23m/年)を用いてシミュレーションしている。

条件 2:カドミウム、水銀[アルキル水銀]、セレン及び第三種特定有害物質については、シアン等と同様とされています。

到達距離が相対的に長い物質は、六価クロム、ふっ素、砒素及びほう素です。

これらの物質はすべて陰イオン性の物質であり、この結果は、陰イオン性の物質が帯水層中を比較的移動しやすいことを裏付けています。

六価クロム、ふっ素、砒素及びほう素の中で最も到達距離が長い物質は六価クロムです。

六価クロムによる地下水汚染が長い距離を移動する可能性があることは、実例(1,000mが2件)や自治体のヒアリングにおいても明確になっています。

一方、鉛、総水銀、全シアンはすべての事例で汚染地下水到達距離が100m以下であり、上記の六価クロム、ふっ素、砒素及びほう素と比べて相対的に移動距離が短いです。

図を参照ください。

の事例頻度-1024x768.jpg)

の事例頻度-1024x768.jpg)

六価クロムは、地下水実流速23m/年と概ね30年後の状態の条件で計算すると汚染の到達距離が概ね80~250mの範囲となります。

中環審答申に示された重金属等の地下水汚染シミュレーションでは、30年後の汚染地下水の到達距離と100年後の到達距離の比率が2.7倍となっているので、汚染が発生してから100年後には現在よりも到達距離が2.7倍に拡大していると仮定し、汚染の到達距離を求めると概ね216~675m(平均445m)となります。

上述の記載に基づいて、六価クロムの一般値は、概ね500mと設定されています。

砒素、ほう素、ふっ素は、地下水実流速23m/年と概ね30年後の状態の条件で計算すると汚染の到達距離が概ね5~150mの範囲となります。

中環審答申に示された重金属等の地下水汚染シミュレーションでは、30年後の汚染地下水の到達距離と100年後の到達距離の比率が2.2倍となっているので、汚染が発生してから100年後には現在よりも到達距離が2.2倍に拡大していると仮定し、汚染の到達距離を求めると概ね121~330m(平均226m)となります。

上述の記載に基づいて、砒素、ほう素、ふっ素の一般値は、概ね250mと設定されています。

全シアン、鉛、総水銀は、地下水実流速23m/年と概ね30年後の状態の条件で計算すると汚染の到達距離が概ね25~60mの範囲となります。

中環審答申に示された重金属等の地下水汚染シミュレーションでは、30年後の汚染地下水の到達距離と100年後の到達距離の比率が1.8倍となっているので、汚染が発生してから100年後には現在よりも到達距離が1.8倍に拡大していると仮定し、汚染の到達距離を求めると概ね45~108m(平均77m)となります。

上述の記載に基づいて、全シアン、鉛、総水銀は、概ね80mと設定されています。

平成12年の地下水質測定結果では、カドミウム、水銀(アルキル水銀)、セレン及び第三種特定有害物質(農薬等:PCB、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、有機りん化合物)は、地下水汚染の到達距離に関する事例が存在しませんでした。

したがって、これらの物質による汚染地下水が到達する可能性が高い範囲は、全シアン・鉛・総水銀のグループに区分されています。

第二種特定有害物質のカドミウム、水銀[アルキル水銀]、セレンと第三種特定有害物質は物質して挙動が類似するシアン等を同じ設定になっているということですね。

つまり、正確にはカドミウム、水銀[アルキル水銀]、セレン及び第三種特定有害物質については実例に基づいた地下水汚染が到達し得る距離ではないということです(笑)。

いやいや、この事実は恥ずかしながら知りませんでした….。

そして、カドミウム、水銀(アルキル水銀)、セレン及び第三種特定有害物質を全シアン・鉛・総水銀のグループに区分する根拠が分らないですね。

カドミウムや水銀が陽イオンだからなのかな….。

地下水汚染が到達し得る距離の算定

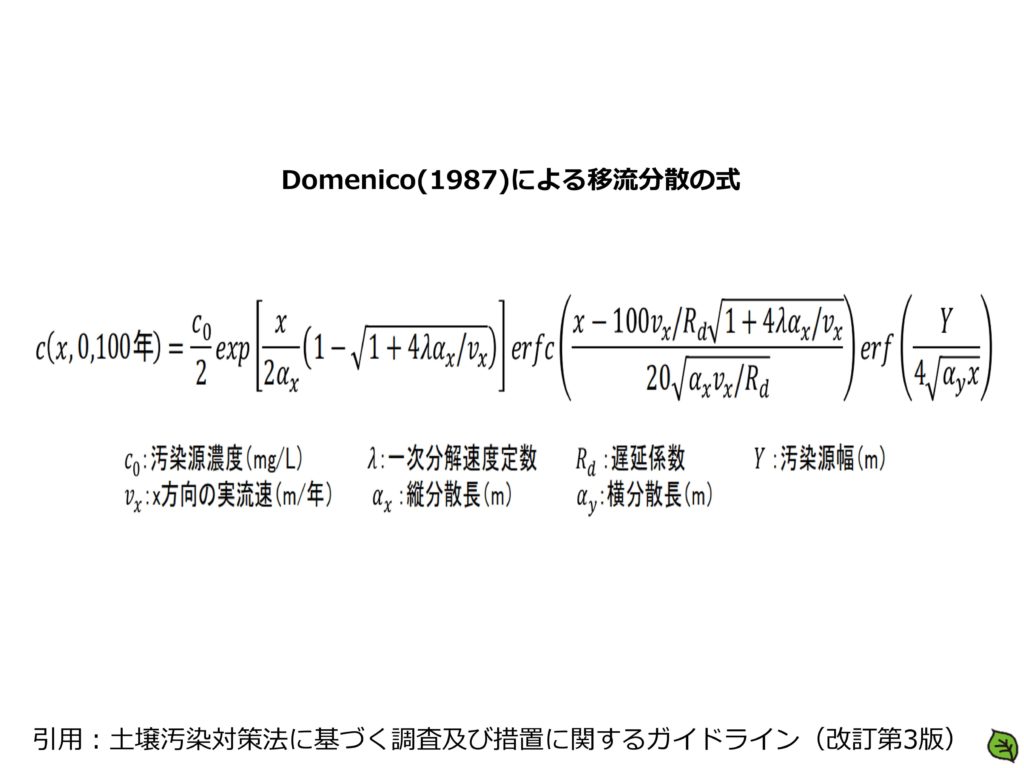

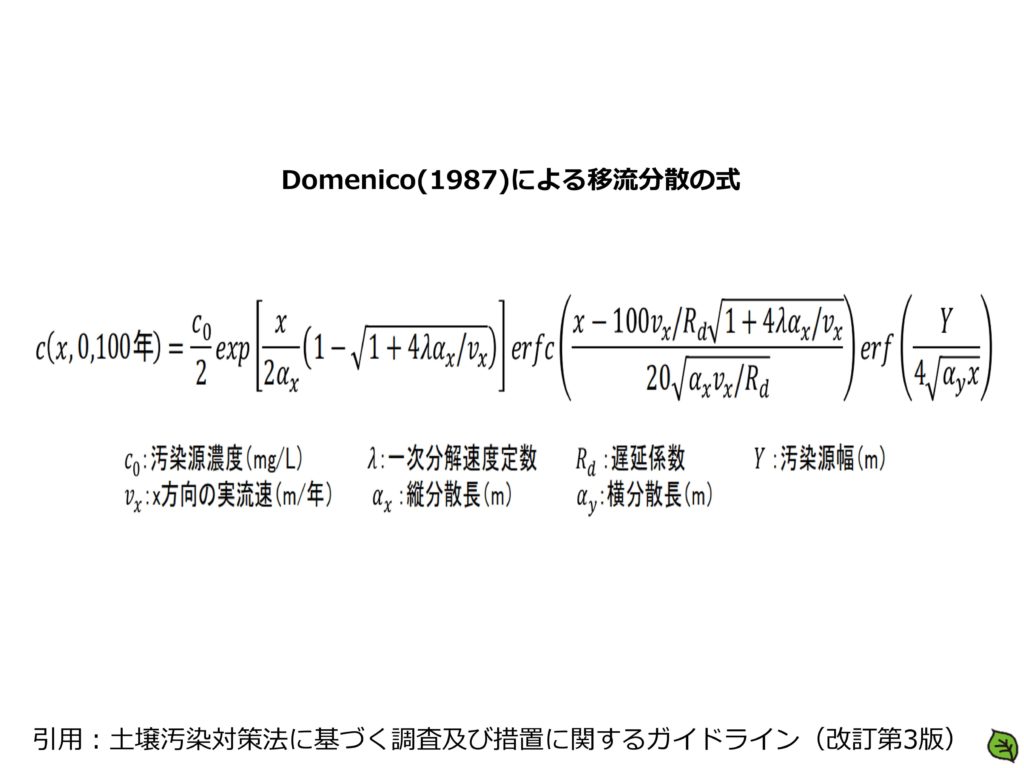

地下水が到達し得る距離の計算手法は、Domenico(1987)による移流分散の式を参考に、帯水層の層厚を考慮しない平面二次元解析解を採用されています。

計算に必要な土壌汚染状況調査地点の情報としては、基準不適合物質名、帯水層の地質(土質情報)、地下水の動水勾配(地形情報)の3点です。

地下水流動方向の判定

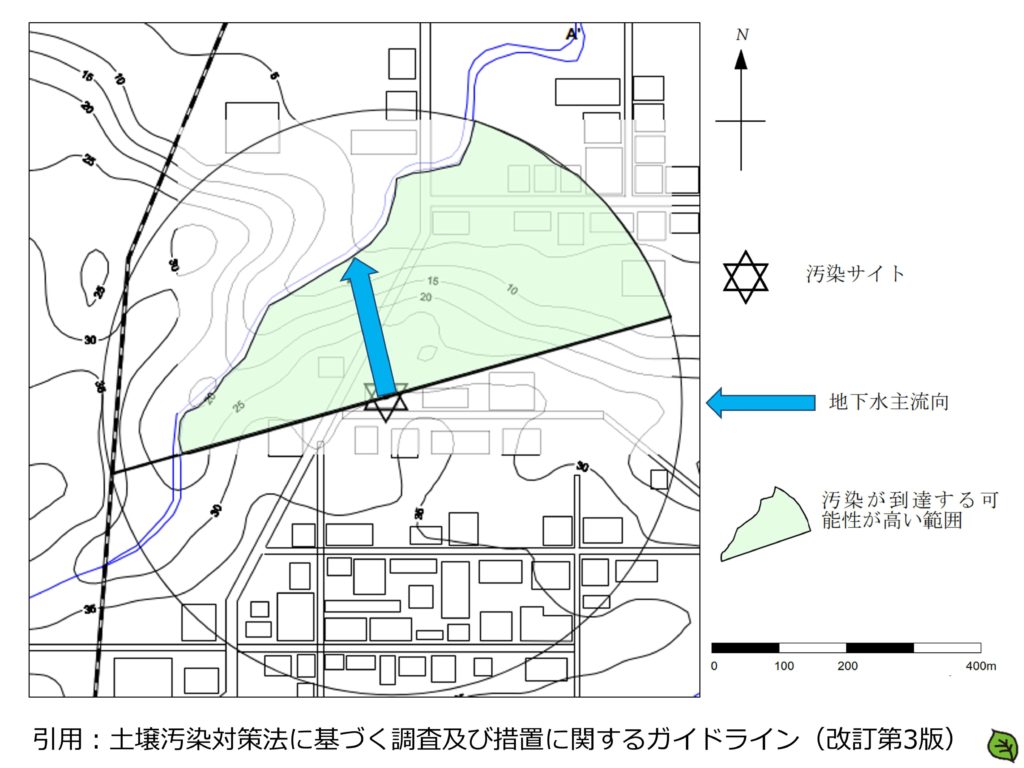

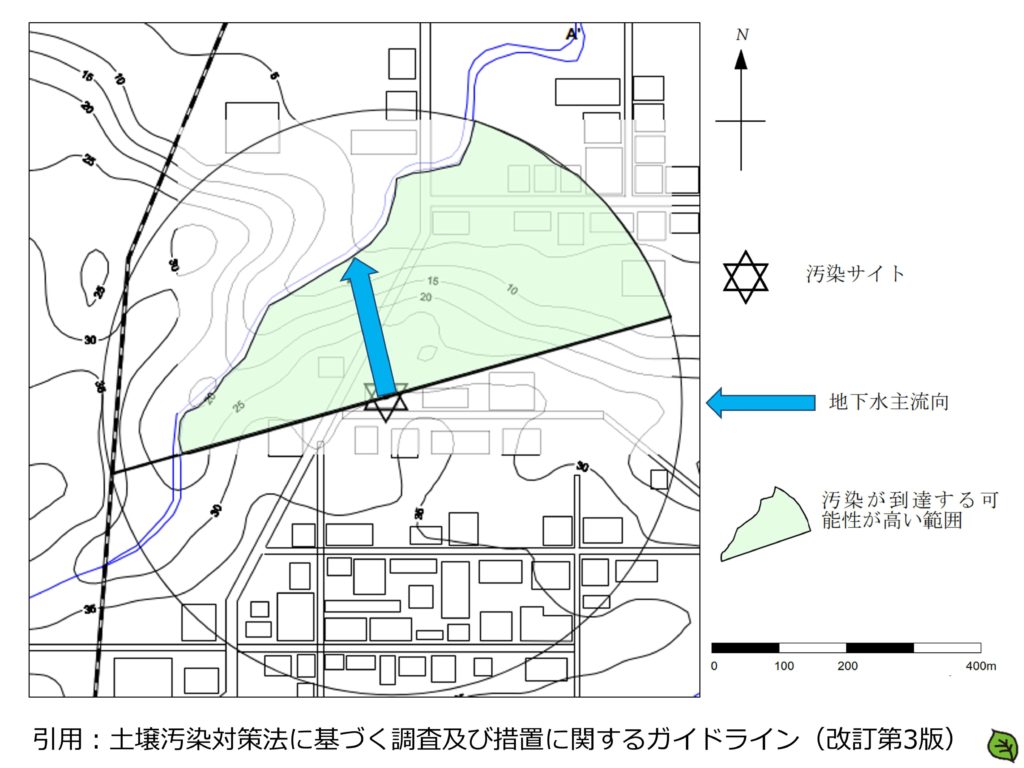

地下水の流動方向は、不圧地下水の動水勾配(地下水位面の最大傾斜)の方向が主流動方向となります。

飲用井戸の有無を把握する必要がある汚染が到達する可能性が高い範囲は、原則として不圧地下水の主流動方向の左右それぞれ90度の全体で180度(当該地域が一定の勾配を持つこと等から地下水の主流動方向が大きく変化することがないと認められる場合には、左右それぞれ60度の全体で120度)の範囲とされています。

ただし、水理基盤となる山地等、及び一定条件を満たした河川等(①常時流水が認められ、かつ三面張りの構造となっていない河川、②湖沼・海)を越える汚染地下水の移動は生じないことになります。

また、特殊な地質条件等により地下水の主流動方向が大きく変化することもあり、複数年にわたる複数箇所の地下水位分布と水質の実測データが存在する場合等、地下水の流動方向と汚染地下水の移動の方向が特定できるときには、上記によらずこの結果を勘案して汚染地下水が到達する可能性が高い範囲の平面的な拡がりを設定することが適当です。

以下の図が理解しやすいです。

地下水流向の詳細に関しては、以下の記事が参考になると思います。

最後に….

回は、AppendixNo.1の特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方について、私なりに整理してみました。

学ぶべきことが沢山あったと実感しています。

特に正確にはカドミウム、水銀[アルキル水銀]、セレン及び第三種特定有害物質については実例に基づいた地下水汚染が到達し得る距離ではないということにはビックリです。

おそらく、今の知見や情報だと検証することは可能だと思うのですが、環境省が実施しないということは、検証しなくても実例に誤差がないということでしょう。

あなたはどうでしたか?

だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?

しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!